このまえポンポン山から下山中に 大原野森林公園東尾根道を

歩いて降りて途中から 東海自然歩道に出ました。

この部分の東海自然歩道は自然ではなくて アスファルト舗装

道路ですが 費用工が450mと比較的高くて 平坦な道でした。

この道をチャリで走りに行きました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ポンポン山中腹の東海自然歩道を走る その1

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

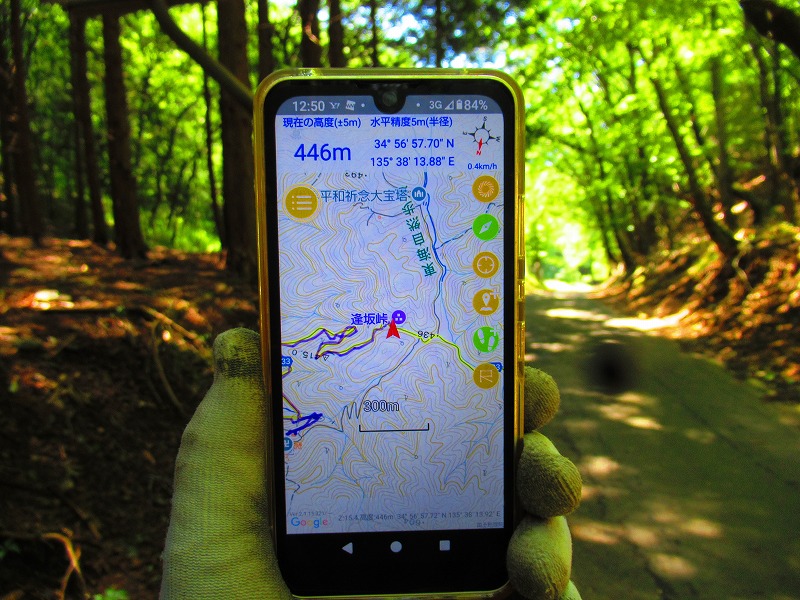

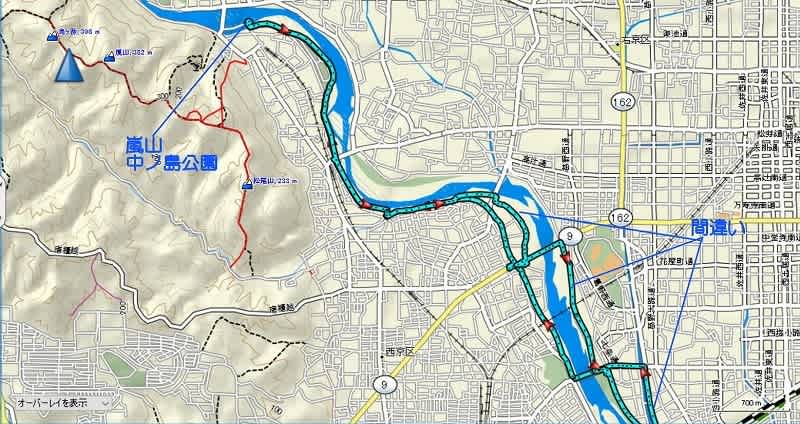

マピオンの地図に今回の予定コースを落とし込みました。

金蔵寺までの道や、そこを超えた後の道がジグザグになっているのが分かります。

かなりの急登を覚悟します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

小畑川を渡ります。週末の豪雨で 火曜日にポンポン山へ行ったときは 小畑川は濁流になって

いましたが、だいぶ水が減りました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

続いて 一文橋を渡ります。正面に見える 西山の上に 今回の目的道路「東海自然歩道」があります。

自然歩道という名前の アスファルト舗装道路です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

右手には 京都清滝の愛宕山が見えています。ここ数日は雲を被って見えませんでしたが

今日はすっきりと見えています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

小倉山荘本店の前を通ります。有名なお菓子屋さんです。

正面の校倉造のような建物が 販売所で レストランもあります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

光明寺に来ました。ここで小休止です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ここが入り口で 桜とモミジの季節以外は 入山料は無料です。

今日はこの右手のトイレをお借りするだけです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

長岡京市から京都市に入りました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

京都市西京区大原野地区は 昔ながらの農村地帯で 狭い道路が縦横に走っていて 何回来ても

迷います。今日も迷い込んでしまいました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

天気が良く 気温も高いので木陰で小休止です。あの見えている山へ行きたいのですが なかなか

そちらに進めません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

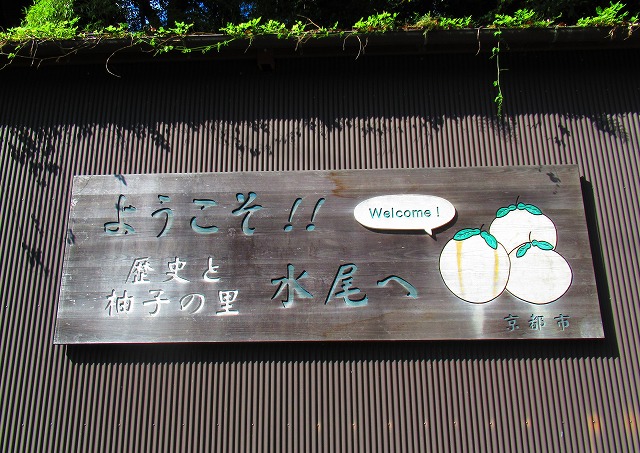

そこら中の地元の方に 聞きまくってようやくここまで来れました。

上から降りてこられたおじさんのチャリダーにも道を聞いたのですが「金蔵寺?とんでもない

急こう配の道で 私は一度行きましたが もう二度と行きたくないくらい すごい道です」

と私をじろじろ見て おっしゃいました。「お前みたいな 爺には無理だよ」という感じでした。

まあしんどくなれば降りて歩けば進むし。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

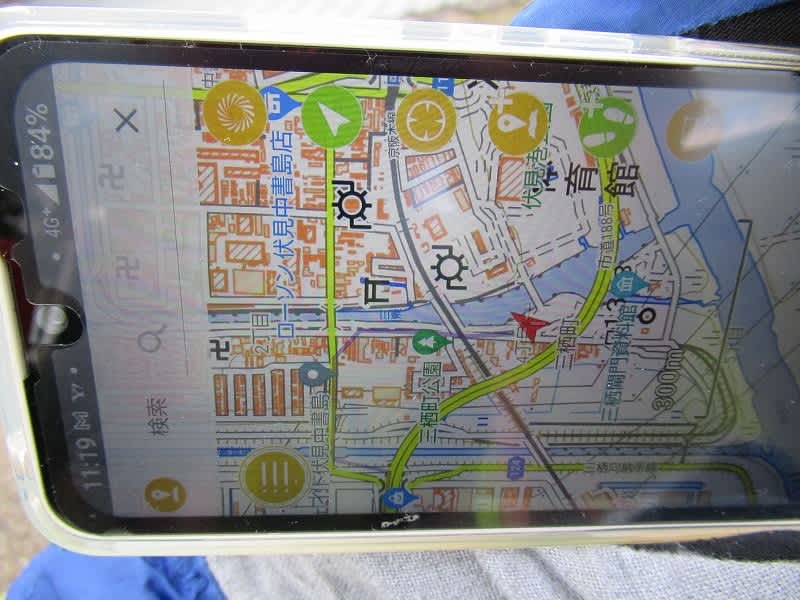

ジオの地図を見たら このまままっすぐ進めば 金蔵寺へ行けそうです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

分岐があります。金蔵寺の標識があり助かりました。右へ進みます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この辺りはまだ緩やかな上り坂なので 快調に飛ばして進みます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その2へ続く

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ポンポン山中腹の東海自然歩道を走る その2ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

なんだって。この京都府道733号線柚原向日線が東海自然歩道だって。なんのこっちゃ。

どこが自然歩道やねん、と突っ込みたくなります。

とにかく 急坂を必死に登ります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

京阪バスの車庫を過ぎます。

あんな大きな路線バスが こんな細い山道をどうやって上ってきたのか不思議です。

京都府の大原野森林公園のホームページを見ていたら アクセスとしてたしか このバス停から

徒歩5時間とさりげなく書かれていたような記憶があります。アクセスとして徒歩五時間と

平気で書く京都府職員も怖いなあ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

きれいな竹林地帯にきて少し勾配が緩くなりました。少し休憩しながら走れるので とてもありがたく

うれしくなります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

突然レストランの看板が出てきました。かなり山の中に入ってきたのに 立派な看板です。

きっと有名レストランなんでしようね。

この前もたしか 瓢箪崩山からの下山道に突然山の中に 大きなベイカリーレストランが出てきてびっくり

しましたけど。

また先日は 京都府京北町の組子細工で有名な指物師の村山木工所の敷地内の レストラン「マッシュルーム」

へ家人と食事に行きました。とてもおいしかったです。村山氏のショールームにもなっていました。

大原三千院を抜けて武奈ヶ岳へ向かう峠にも料亭がありますね。入ったことはありませんが。

京都は町の中にも有名レストランが多いですが 周囲の街や村にも有名レストランが点在していますね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

きつい登りが始まりました。日差しがきついうえに 必死でこぐから汗が目に入り痛くて前が見えにくいので

たびたび止まって 汗拭きして給水してまた登ります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

なになに蛍とダンスの夕べだって。変わった組み合わせやなあ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

だいぶ登ってきました。ここでまたしても 一休みします。たびたび休むので 一休みとは言わない

のかもしれませんが。この道をまっすぐ歩いていけば 金蔵寺への徒歩ルートがあるように標識がありました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

それからもきつい登りを続けると、なんか建物のようなものが見えてきました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

コンクリート造の小さな祠があります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

結界と書いてあるので入ってはいけないのかもしれませんが お不動様にお参りしたいので

ちょっとだけ入らせてもらいます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

お不動さんにお参りさせてもらい 今後の道中の安全をお願いしました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

振り返ると 大きな墓地が広がっています。先ほどの社はこの墓地のために建てたお堂でしょうね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

再び走り出します。あの山の上まで行くんやなあ。なんかもう少しのような気がしてきました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

分岐があります。この先になんか説明看板があります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その3へ続く

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ポンポン山中腹の東海自然歩道を走る その3

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

金蔵寺は右のようです。左が森林公園への道です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

しばらく山道を登ると 広い場所に出ました。お寺の駐車場かもしれません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

なんと 分岐して登ってきた この道も東海自然歩道だそうです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ここから 左の山道を進むと杉谷集落から善峯寺へ行けるそうです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

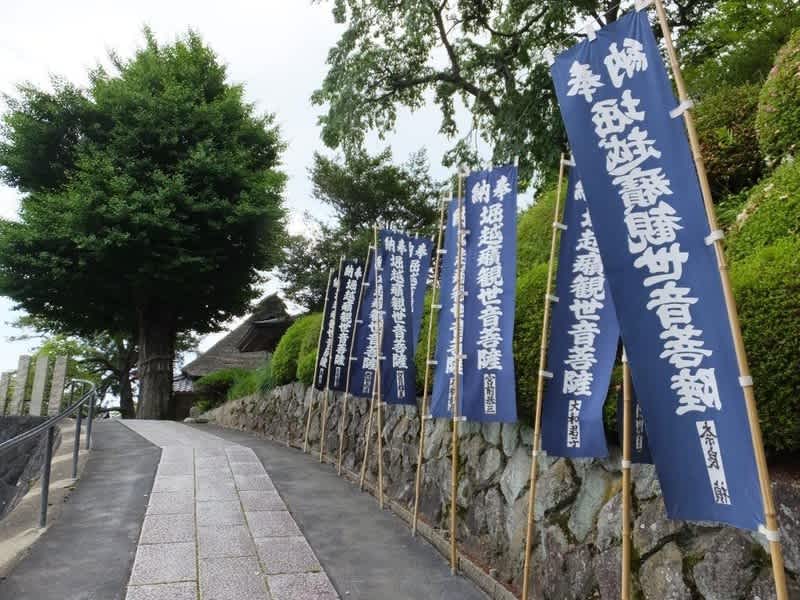

広場を進んでいくと金蔵寺の門があります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

立派な門です。中には石段がかなり上の方まで続いています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

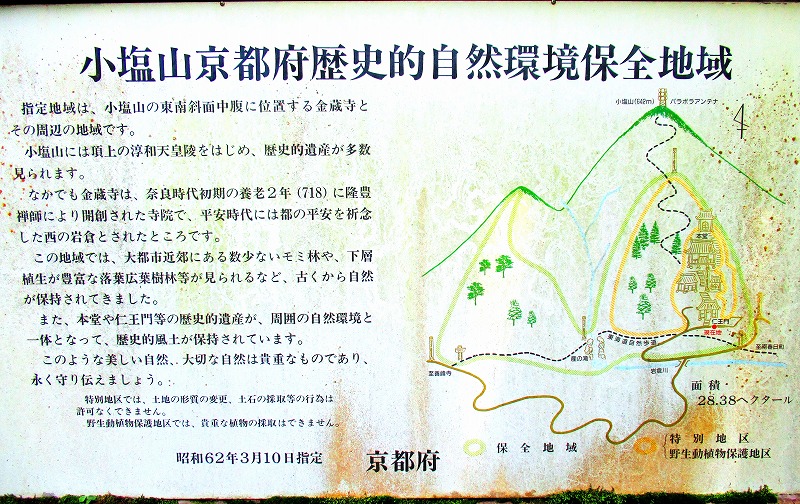

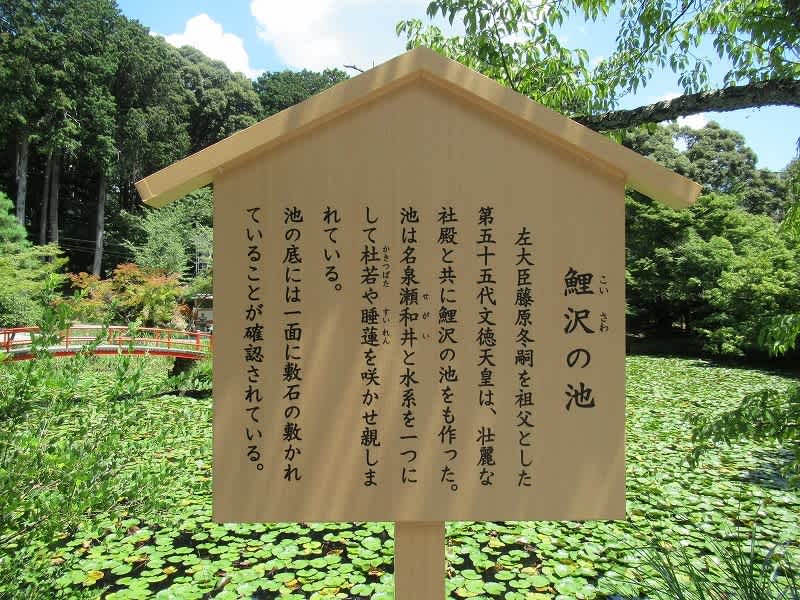

説明看板によると 中にはたくさんの建物があり、それらを参拝して登っていくと 小塩山に

行けると書いてあります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

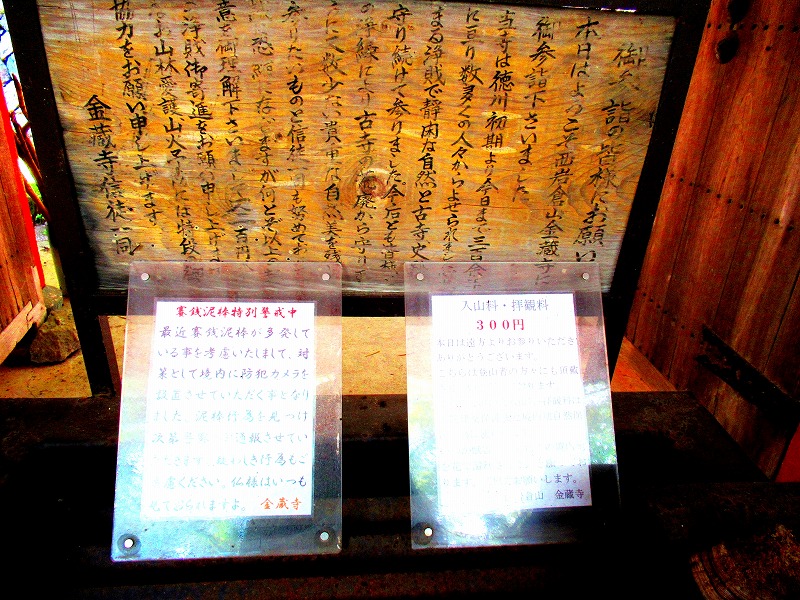

この門から中に入ると 入山料300円入れてと書いてあります。かなり良心的ですね。

善峯寺なんか ハイカーは500円払っても駐車するな、入山料は別にお金払えと金儲けに忙しい寺です。

今度ここから小塩山に登ってみようと思いますが、問題はどうやってここまで来るかです。

車はかなり危険やなあ。道が狭すぎる上に 地元の方の車は 道を絶対に譲らないので

こちらが狭い曲がりくねった道を すれ違える場所まで 延々とバックする必要があります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

お寺を出て 分岐まで戻り 再び府道を登ります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

登りがあまりにもきついのでたびたび休憩します。見上げるような坂は 降りて押して歩きます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

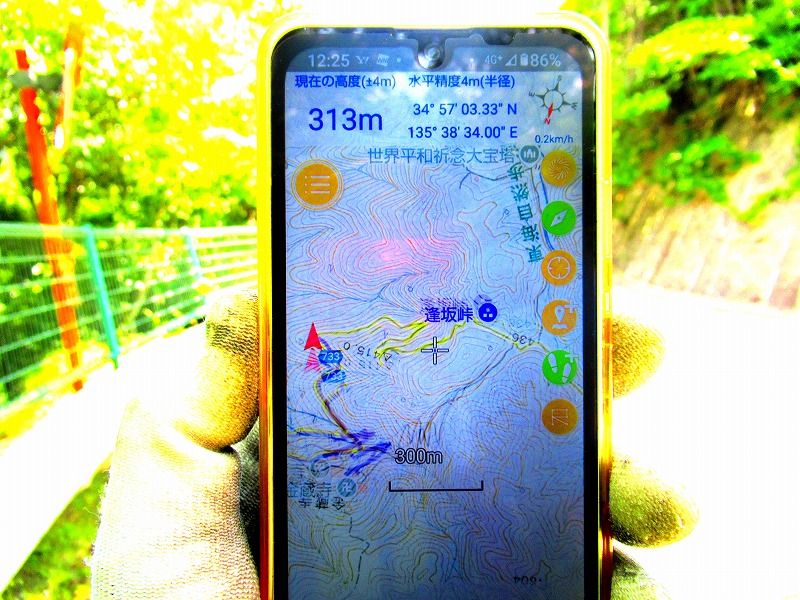

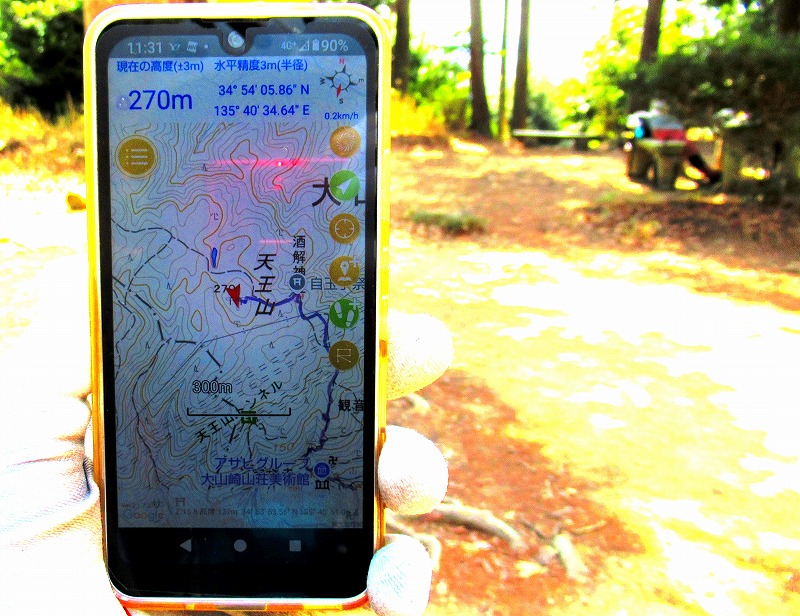

ジオの地図を見ると 逢坂峠まで もう少しです。がんばるぞ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ちょうどいいところに滝があったので 顔を洗います。冷たくて気持ちいい。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

峠に到着しました。着いたぞー。ここが最高地点だといいのですが。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

自宅が標高40メートルくらいでしたから はるばる400mも登ってきました。

年寄りでもやればできるんだ。やれやれ一安心して 給水休憩します。

向こうから若いチャリマンが何人か来てこの坂を下って行かれました。どこから来たのでしようか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その4へ続く

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ポンポン山中腹の東海自然歩道を走る その4

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

森林公園の「森の案内所」へ行ってみようと チャリを走らせました。すぐそこだと記憶していたのですが

かなり走ったが 全然入り口までたどり着けなかったので 今日の目的地の「高原の東海自然歩道」を

走るために引き返しました。道はほとんどフラットです。逢坂峠を越えても まだ大阪府ではなく

大原野森林公園までは 京都府です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

本日のメインイベントの入り口です。ここから杉谷集落までの 東海自然歩道を走るために

ここまで来たのです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

入り口近辺の この辺りは池塘のような池があり 川が流れてとてもきれいです。いつも水が流れていたり

池塘が存在するのかわかりません。週末の豪雨のせいかもしれません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「さあ行くぞ」とスタートしました。この道を走るために はるばるやってきたのです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この道は ほとんど平坦な道です。アップダウンがほとんどなく 快適にどんどん飛ばせますが

せっかく苦労してここまで来たのに あっという間に終わるのが、いやなので 休み休みゆっくり走りました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この前森林公園東尾根道から途中分岐して下った道から歩いてきた場所の 腐った橋がありました。

分岐の下山道と 東海自然歩道の合流点です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この合流点は かなり景色もよく 明るくきれいな森という感じなので、ここでお昼にします。

カップ麺とおにぎりを食べました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ふかふかの草の上に座り 周りのきれいな緑を見ながら きれいな水が流れている音を聞きながら

お昼を食べて 本当に満足でした。苦労して登ってきた甲斐がありました。

この高原の道は 標高が 約450m前後です。まさに高原の道ですね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

食後再び走り出すと すぐに田んぼになりました。もう田植えが住んでいます。

やはり高原は田植えが早いと思ったのですが、後でわかりますが 長岡京市内も ほとんど田植えが

終わっていました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

杉谷集落に入りました。民家が3軒か4軒ほどあります。右後方のおうちの方が ポンポン山頂部の

カタクリ群生地の地主さんだそうで、カタクリを保護している リンさんたちが 毎年お礼に

訪れるそうです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ポンポン山頂部の鉄塔付近から 分岐してここ杉谷集落への下山道も東海自然歩道です。

なぜかわかりませんが 二つの東海自然歩道が ここで交差しています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

集落内に 小さな祠がありました。

祠のなかには 石仏と思われる方が 安置されていたのでお参りさせていただきました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

杉谷集落を出て 善峯寺に向かう道は あまりにも狭くて急坂なのでブレーキをかけると 前のめりに

こけそうなので チャリから降りて歩きました。歩いていても 太ももがプルプルするぐらい急坂でした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この狭く急こう配の道は 京都府道208号線で 途中からは 善峯寺の建物越しに京都市内が

眺められます。この辺りの標高は 350mから400mくらいです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その5へ続く

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ポンポン山中腹の東海自然歩道を走る その5

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この道路から直下にゴルフ場が見えています。おそらくベニーカントリーでしょう。

善峯寺と楊谷寺を結ぶ 西山古道は ベニカンの横を通ります。登山道によくゴルフボールが落ちています。

ベニカンの向こうは 枚方市でしようか。その向こうは八幡市でしょうか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ポンポン山や 西山古道の登山口に来ました。ここから楊谷寺まで 歩いて1時間前後、ポンポン山へは

1時間半ほどかかります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

善峯寺駐車場入り口です。「ハイキング客は止めるな」と書いてあるので もうここに車を止めて

ポンポン山へはいけませんね。ハイキング客は 車の回転が悪く 儲からないから駄目だそうです。

別にこの寺だけが金儲けに忙しいのではなくて、京都の有名観光寺は みな金儲けに忙しいのです。

寺の敷地の奥のガレージには 黒光りする高級外車が並んでいます。

私は昔スリランカとタイで仕事をしていましたが かの地のお坊さんは 許される私物は 日よけの傘と

体を包む一枚の黄色い布だけです。仏教は執着心を持つことを戒めていますから 当然ですね。

当然異性と交わることは厳禁です。母親といえども 出家した我が子には 触れられません。

日本の寺の生臭坊主どもは どこで仏教を はき違えたのでしようね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

善峯寺から下る 府道208号線も東海自然歩道らしいですね。

ということは今日私がチャリで走った道は ほとんど 東海自然歩道ということですね。

何が自然なのでしようかね。アスファルト道路の周りに自然がいっぱいあるという意味なのでしようか。

ちなみに東海自然歩道とネットで引いたら 環境省のホームページが出てきて 東京から大阪まで続いて

いるそうです。

今日私が走った範囲は すべてアスファルト道路でしたので 環境省も日本語の勉強した方がよさそうですね。

自然歩道とは 舗装道路ではなくて、山道のイメージですが。もちろん人の手が加わらなければ

山道はできませんが。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

さらに下ると 在原業平ゆかりの十輪寺があります。業平は晩年をここで過ごしました。

この寺の去年の紅葉は見事でした。今年もまた見たいものです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

十輪寺の垣根には たくさんのアジサイが咲いていました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ようやく京都縦貫道まで降りてきました。善峯寺からはチャリに乗り 府道を下るので早い早い。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

有名な豆腐屋さんを過ぎます。この豆腐屋さんは この周りの自社畑で大豆から育てていらっしゃる

ようです。畑に看板が出ていました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

向こう側に見えてきた住宅地は 洛西ニュータウンです。今日スタートした 大原野地区と接しています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

左右の竹林を抜けて走ります。この道も府道208号線、通称善峯道です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ここから長岡京市に入ってきました。やれやれもうすぐ家に着くぞ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

田んぼの中を走ります。田植えがほとんど終わっていますね。

中央奥の高い建物は JR長岡京駅前のムラタ本社ビルです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

道路で信号待ちしていたら 珍しい自動販売機がありました。

ズッキーニ、ニンニク、玉ネギなどが入っていました。買おうと思いましたが 値段が

少し高めなので止めました。せっかくお土産にしても奥さんに 高いと叱られたらいやですからね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

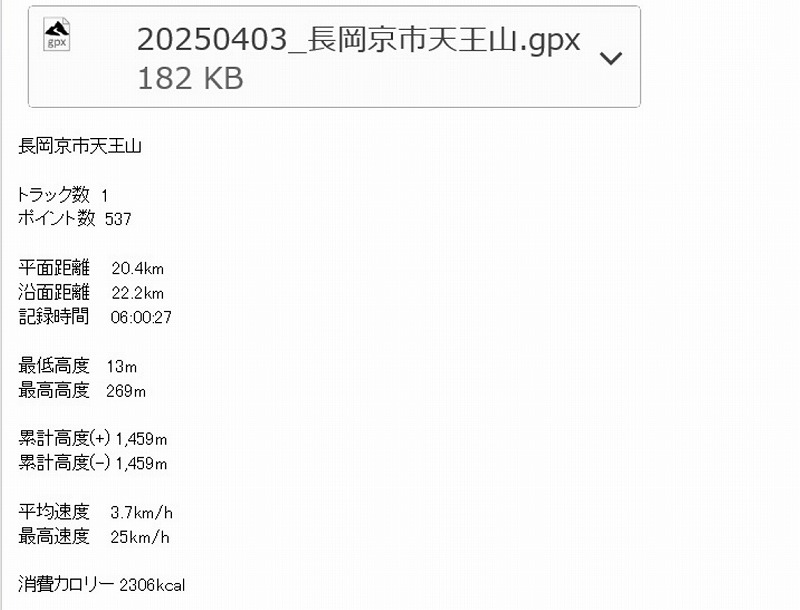

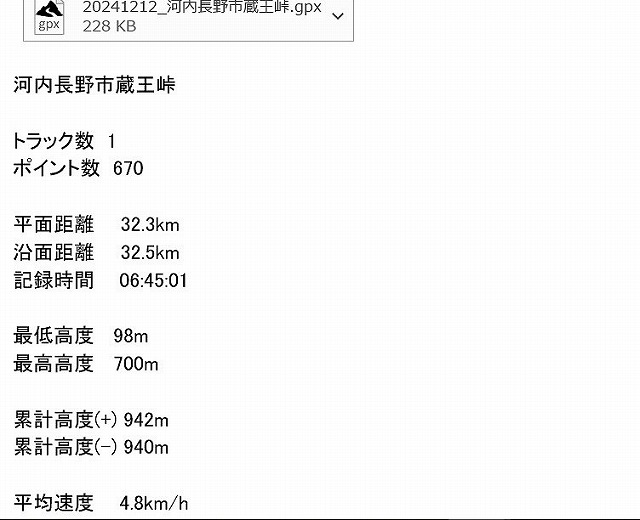

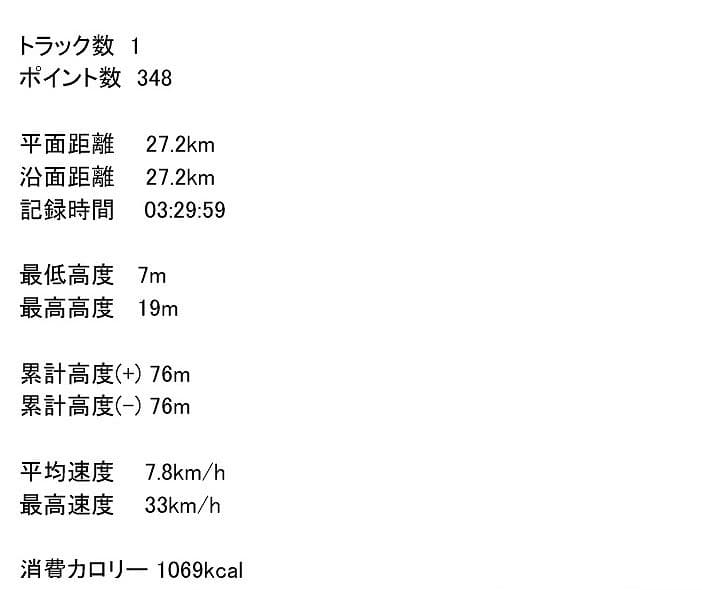

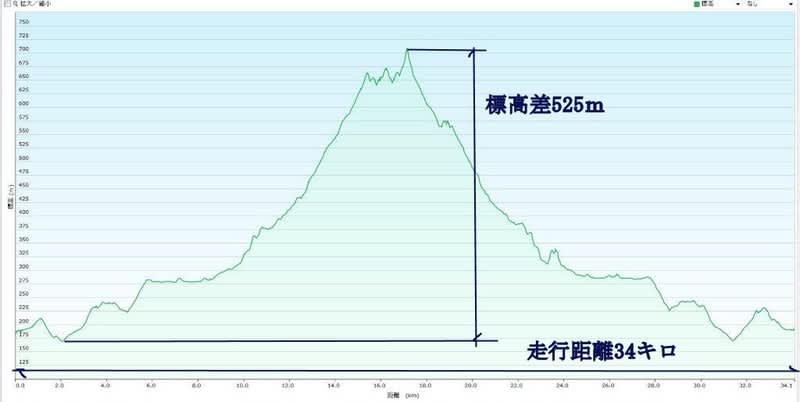

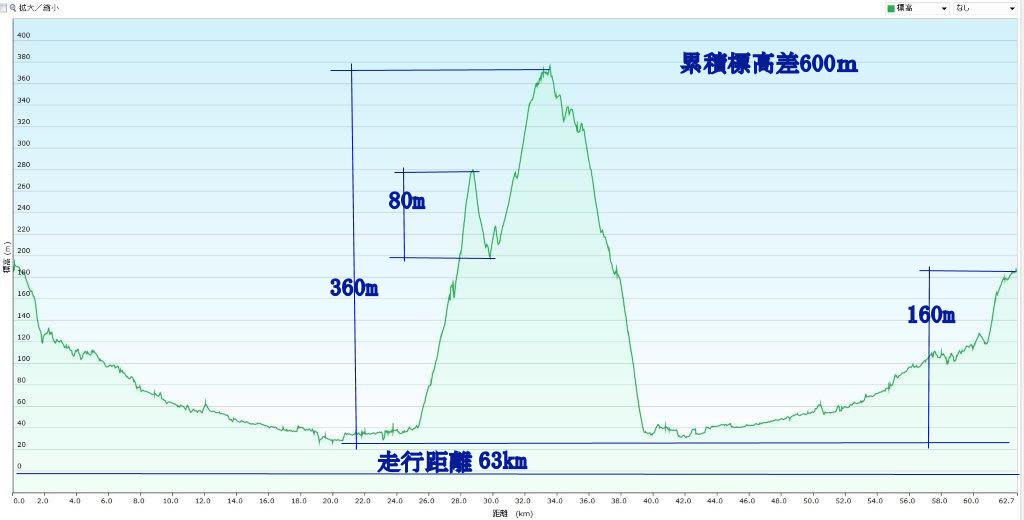

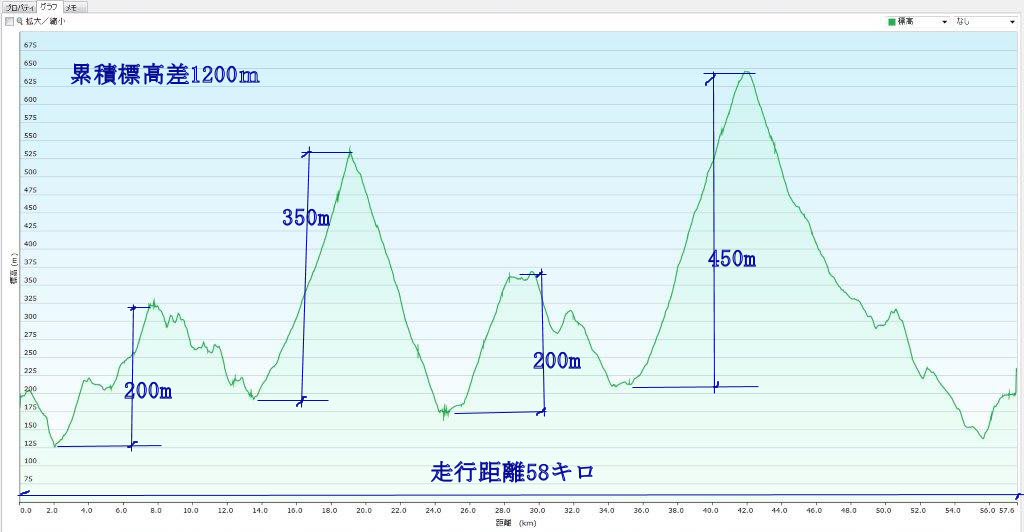

走行記録です。最低高度は もちろん我が家です。

最高硬度は 逢坂峠から 森林公園へ走っていた時でしようか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

スタートアンドゴールは自宅です。走行距離は28キロほどですが 標高差が400m以上あったので

自宅から 銀閣寺や嵯峨野嵯峨鳥居本一の鳥居へ行った時よりももっと疲れたような気がします。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

チャリ金蔵寺から善峯寺へ おわり

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

34チャリ河内桜ツアー 河内長野市から千早赤阪村の西園寺へ、南下して天野山金剛寺へ

その1 2025年4月10日

チャリ桜ツアー第一弾は 京都天王山の桜巡りでした。

第二弾は 奥河内の桜をめぐります。

まず河内長野市からスタートして 千早赤阪村西恩寺へ行きます。

そこから河内長野市の延命寺へ戻り、今度は南河内グリーンロードを走って

天野山金剛寺へ行きます。金剛寺は「女人高野」として知られた古刹で

南北朝時代は 一時期 南朝、北朝両方の皇族が在籍したという古刹で

境内には桜も多いのです。

---------------------------------------------

チャリ桜ツアー 奥河内 その1

-------------------------------------------ー-

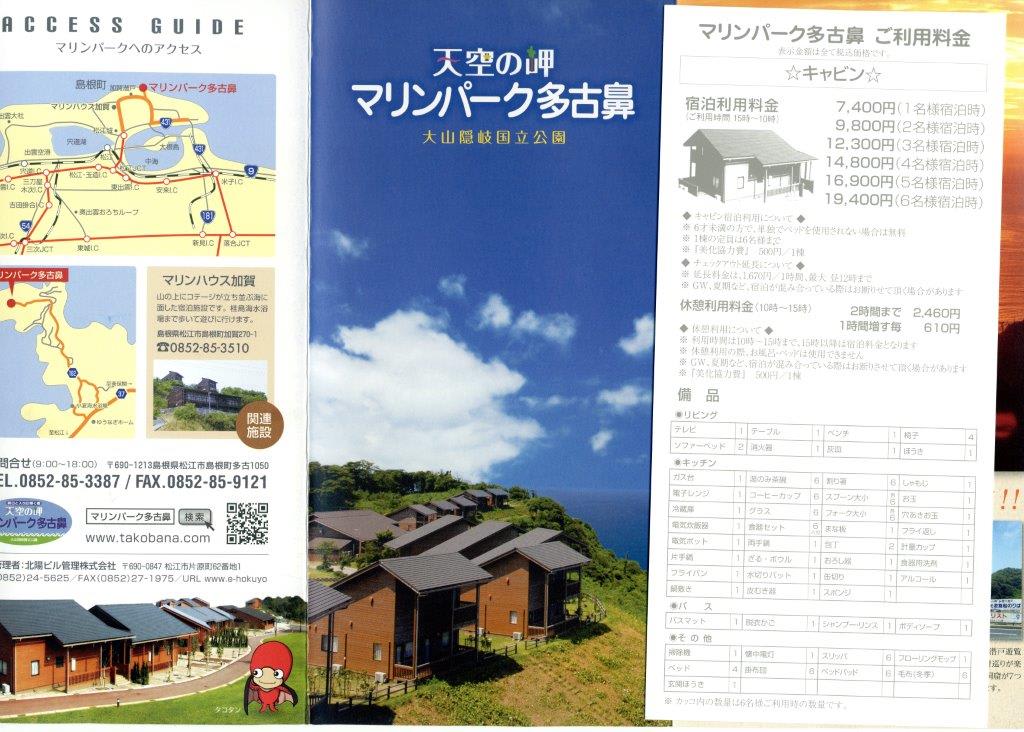

今回の予定コースです。まず西恩寺と延命寺へ行き、グリーンロード(広域農道)を走り 天野山金剛寺へ

行き、そこから出発点まで戻る予定です。

---------------------------------------------

千早赤阪村 西恩寺

---------------------------------------------

西恩寺の満開の桜古木です。山桜なので 紅色の葉も出ているので 全体が紅色にも見えます。

--------------------ー------------------------

かなりの古木なので 腰が曲がり 沢山の支え木で 支えられています。

古木ですが毎年たくさんの花を付けるようです。毎年は来ていませんが この桜を見に時々来ます。

---------------------------------------------

満開の山桜です。とてもきれいです。

-----ー---------------------------------------

すぐ隣のお堂の上にも 覆いかぶさるようにして咲いています。

----------------------------ー---------------ー

手水と鐘楼の上に覆いかぶさるように 咲いているのは ソメイヨシノと思います。

---------------------------------------------

これは何の花なのでしようか。お堂の前で 濃いピンクの密集花で満開になっていました。

-------------------------------------------ー-

寺の外の空き地にも大きな桜が咲いていました。

ちょうど地元の消防団の方が何か点検作業されていました。

---------------------------------------------

続いて 河内長野市 延命寺

--------------------ー------------------------

延命寺の山門と枝垂れ桜です。

この古刹は 見文字が有名で 境内の「夕日のモミジ」は樹齢千年近い古木で 有名です。

---------------------------------------------

枝垂れの向こう側に毘沙門堂が見えています。

-----ー---------------------------------------

大悲殿の前の枝垂れ桜です。桜の右側に見えにくいのですが 大きな水子地蔵さんがいらっしゃいます。

そのお地蔵さんは 水子を抱っこしてらっしゃって 沢山のおもちゃが その足元にお供えされています。

----------------------------ー---------------ー

本堂と枝垂れ桜です。何故か本堂はいつもしまっています。

私は自転車で来るときは いつも毘沙門堂にお参りします。

---------------------------------------------

なんと境内にはもうツツジが咲いていました。奥に見えているのが本堂です。

-------------------------------------------ー-

庫裏の前の桜の古木も満開でした。

---------------------------------------------

この寺に隣接して 河内長野公園があり 蓮池の周りはモミジの木でいっぱいです。

青モミジがきれいでした。秋はあたり一面赤く染まります。

--------------------ー------------------------

延命寺近くの古民家の桜です。この景色が好きで桜の季節には自転車を走らせてよく見に来ます。

ここはもと何とか製薬長野工場と書かれていて 以前は老夫婦がよく庭の掃除をされていましたが

いまは人の気配がしません。

---------------------------------------------

南河内グリーンロードを走っていると このカフェ「ポエム」があります。今は桜が満開でした。

以前はよくランチを食べてチャリツアーを続けていました。とてもおいしかった記憶があります。

-----ー---------------------------------------

その2へ続く

----------------------------ー---------------ー

チャリ桜ツアー 奥河内 その2

-------------------------------------------ー-

金剛寺へ向かう途中に 日野地区の共同墓地へ寄りました。ここは隠れた桜の名所だと思っています。

入り口左の濃いピンクの花は 山桜の八重です。奥の薄いピンクの花は山桜の単衣です。

両方ともとてもきれいです。

---------------------------------------------

昔からの古いお地蔵さんや石碑が苔むしたまま並べられています。その奥に山桜の大木が

大きく枝を広げています。この墓地がいつぐらいからあるのか 分かりませんが 昔は人が亡くなると

桜の木の下に 亡骸を埋葬したと聞いていますので その光景を彷彿させる景色と思います。

私の個人的な感想ですが。

--------------------ー------------------------

日野地区の墓地から少し走ると 金剛寺に着きました。見事な桜が出迎えてくれました。

この寺は 後白河法皇の妹の八条女院が 高野山より 眞如親王筆の弘法大師御影を

この寺の御影堂に移されて この寺が弘法大師と女人を結ぶ霊場とされたので 「女人高野」と

呼ばれるようになったそうです。

---------------------------------------------

楼門を入ると右手に 食堂(じきどう)があります。ここは後村上天皇が 五年間政庁とされた建物だそうで

その後僧侶たちの食事や研鑽学問の道場として使われたそうです。

-----ー---------------------------------------

その奥の金堂周りには見事な桜が満開でした。

----------------------------ー---------------ー

名前は分かりませんが この塔の前の八重の桜も見事でした。

---------------------------------------------

敷地の真ん中あたりに「お手植え桜」と書かれた桜の古木が満開になっていましたが どなたのお手植え

なのか書かれていないので分かりません。

帰宅してネットで調べたら 後村上天皇のお手植えだそうです。

-------------------------------------------ー-

敷地の奥に長いしっくり塗りの塀が続きます。その中は確か 南朝か北朝の御所だったような気がします。

塀沿いに植えられた桜も満開できれいでした。

---------------------------------------------

その塀沿いには 山桜の古木も咲いていました。

--------------------ー------------------------

金堂裏手の建物(護摩堂かと思いますが よくわかりません)の周りにも山桜が満開でした。

---------------------------------------------

池の周りにも桜が見えます。塀の手前が枝垂れで 塀の向こうが山桜でしょう。

-----ー---------------------------------------

この塀の中も 御所だった建物かもしれません。大きくて立派な建物が続きます。

この辺りの桜は満開ょ過ぎてかなり散り始めていました。石畳がピンク色になっています。

----------------------------ー---------------ー

多宝塔の前のこの桜が お手植え桜です。

---------------------------------------------

この山桜は 満開を過ぎたのか はらはらと花びらが散り始めていました。

-------------------------------------------ー-

敷地内を流れる川は天野川で 何本か橋が架けられていて それぞれに名前がついています。

みな仏教に関する名前です。赤い橋のたもとの桜は しきりに花びらを落としていました。

塀の向こうにも桜が咲いていますが 門の中へは入れません。

---------------------------------------------

赤い橋の隣の橋のたもとにも 見事な桜があり、奥の建物にも大きな山桜が見えています。

天野川には花筏が浮かんでいます。

--------------------ー------------------------

敷地の一角にお地蔵さんの広場もありました。ここで手を合わせてから帰宅しました。

---------------------------------------------

走った軌跡です。かなり線が飛んでいたので 私が修正しました。

-----ー---------------------------------------

奥河内の桜 おわり

----------------------------ー---------------ー

今年も桜の季節がやってきました。去年は自宅の長岡京から北へ

京都市西京区の大原野界隈を散策しました。

今年は南へ行き 隣町の大山崎の天王山界隈と長岡天満宮の

桜を見に行こうと思います。

ー-----------------------------------------

チャリ桜ツアー 西国街道で天王山と長岡天満宮 その1

---------------------------------------ー--

自宅を出てまず西国街道へ向かいます。そこから大山崎町の天王山へ行き桜を見て、帰路に

長岡天満宮の桜を見に行きます。往復で20キロちょっとだと思います。

------------------------------------------

西国街道の入り口です。実際は京都から続いていますが 長岡京市では ここからが西国街道です。

北へ行くと向日市にも西国街道は残っていますが 標識がないため その道は推測です。

-------------------------------ー----------

市内の幹線道路から 一本入った道なので 車もほとんど通らず 安全に快適に走れます。

------------------------------------------

JR長岡駅と長岡天神を結ぶ幹線道路を横切ります。あの高いビルは村田製作所の本社ビルです。

-------------------ー----------------------

古民家を改修した「ふれあい町屋館」という市の施設も街道沿いにあります。

ー-----------------------------------------

犬川を渡ります。川沿いの桜は満開です。右手の赤い花は何なんでしようか。

---------------------------------------ー--

最近できた立命館大付属中高学校です。登下校時には ガードマンが駅までたくさん並び、生徒たちを

見守ります。

------------------------------------------

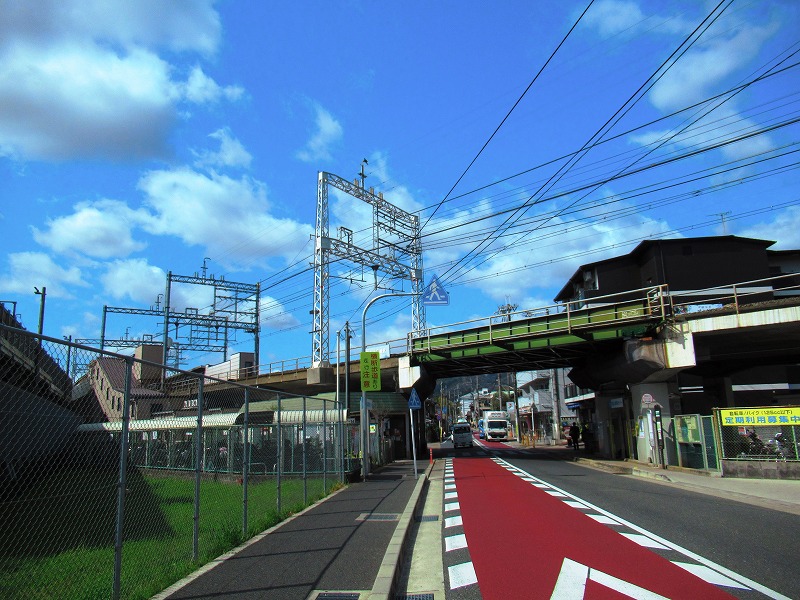

大きな交差点に来ました。高架道路は京都縦貫道で 右手に阪急京都線の西山天王山駅が見えています。

-------------------------------ー----------

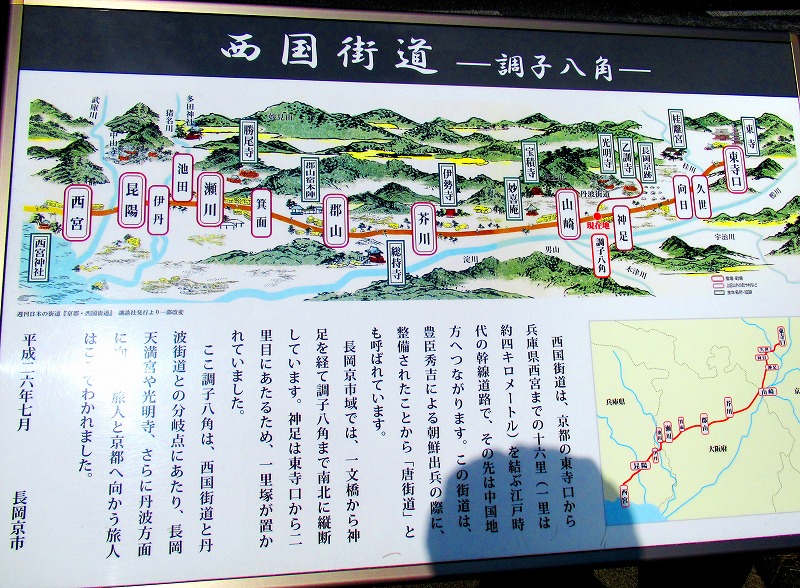

この交差点は 調子八角という変わった地名です。ここに西国街道の説明看板があります。

今の西国街道は 国道171号線ですが 昔は京都東寺から西宮までの16里で 一里ごとに

一里塚があったそうで 今も長岡京には 一里塚という地名が残っています。

長岡京市市内の西国街道は一文橋からこの調子八角までだそうです。

------------------------------------------

調子八角を過ぎると京都府大山崎町に入ります。右手の看板の小泉川は ポンポン山からの下山時に

私がいつも歩く小泉川源流道から流れてきて 小畑川へそして桂川へと 流れ込みます。

-------------------ー----------------------

高架の左手に見える 阪急電車大山崎駅を通過します。

ー-----------------------------------------

塀の外から 桜が見えていたのでここへ入らせてもらい 桜見物します。

---------------------------------------ー--

境内の桜は満開で 沢山の人が見に来ていました。

------------------------------------------

この桜が 遠くから見えていた桜でした。見事な桜です。

-------------------------------ー----------

JR山崎駅に着きました。ここを右へ進みます。右手に踏切があり それを渡って山へ向かいます。

※阪急は 大山崎駅ですが JRは 山崎駅です。歩いて5分くらい離れています。

------------------------------------------

踏切を渡ると 天王山登山口があります。そして大山崎山荘美術館もあり、たくさんの人が歩いています。

車もたくさん走っていますが 「この先には駐車場はありません」と大きく書いてあるのに

皆さん入っていき そしてUターンして降りてこられます。

私はハイカーや美術館の客たちの間を縫うように自転車で登ります。駅前でお店のおじさんに聞いたら

少し登ると駐輪場があると 教えていただきました。

※大山崎山荘美術館へは 駅前からマイクロバスも出ています。

-------------------ー----------------------

その2へ続く

-------------------ー----------------------

チャリ桜ツアー 西国街道で天王山と長岡天満宮 その2

---------------------------------------ー--

ここに駐輪しました。しかしここまでがあまりに急坂だったので チャリを降りて押して歩きました。

------------------------------------------

桜咲く道を登ります。しかし歩いていた人はほとんど美術館へ入ったので 山へ歩いているのは私一人です。

-------------------------------ー----------

博道を登っていくと道は終わり 左端に狭い山道が見えていたので 入るかどうか見ていたら

おんなの人が降りてこられたので 聞くと ここから登山道へ行けるそうです。

------------------------------------------

道の周りにはいろんな花が咲いています。椿の花や この濃いピンクの花は何でしょうか。

桜にしては色が濃いですね。

-------------------ー----------------------

すぐに登山道に出ました。山頂までたった1キロだそうです。30分前後ですね。

ー-----------------------------------------

ゆっくりと景色を楽しみながら歩くことにしました。きれいに整備された遊歩道です。

---------------------------------------ー--

暫く登ると階段になりましたが きれいに整備されています。たくさんの人が ゆっくり歩いている私を

次々に追い越していきます。どうせ すぐに山頂に着くのにねえ。

------------------------------------------

広場に来ました。

-------------------------------ー----------

展望広場のようです。

------------------------------------------

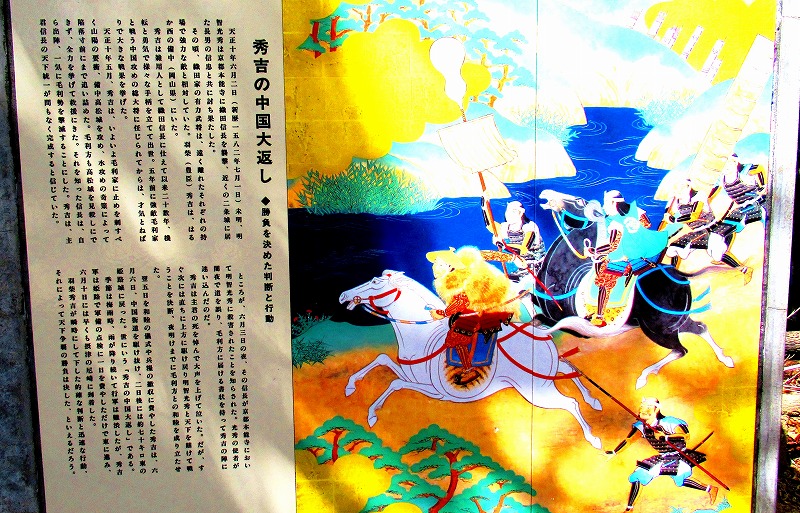

この登山道は「秀吉のみち」と名付けられていて 秀吉の天下取りのストーリーが 陶板で

順番に説明してあります。

-------------------ー----------------------

川が見えます。どのあたりなのでしようか。

ー-----------------------------------------

大阪のビル群も見えます。意外と近いですね。

---------------------------------------ー--

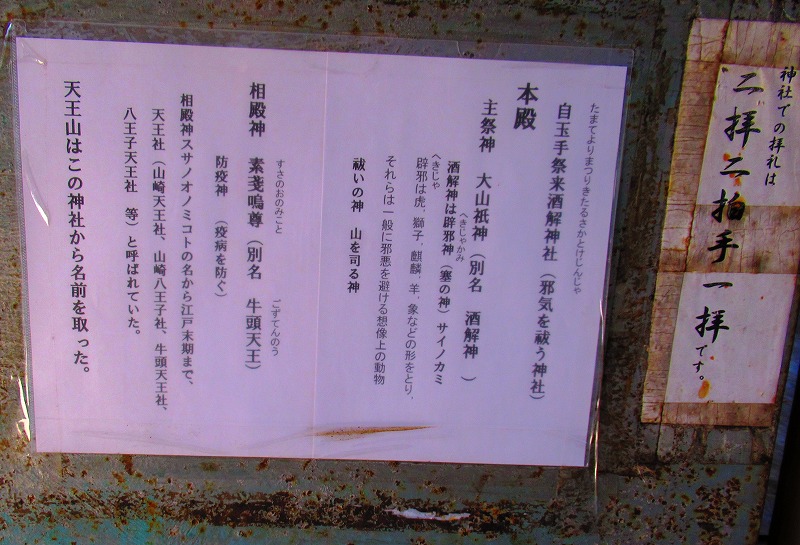

更に歩いていくと 大きな鳥居がありました。酒解神社と書いてあります。

------------------------------------------

また分岐がありましたが とりあえず山頂へ向かいます。

-------------------------------ー----------

竹林が出てきました。勾配も緩くなりました。

------------------------------------------

社が現れました。先ほどの鳥居の先の社でしようか。それにしては 大きな鳥居の割には

社が小さいですね。

-------------------ー----------------------

その3へ続く

-------------------ー----------------------

チャリ桜ツアー 西国街道で天王山と長岡天満宮 その3

---------------------------------------ー--

その小さな祠のすぐ右手に 立派な社がありました。

------------------------------------------

登山道は この拝殿の中を通っているので 参拝していきます。

-------------------------------ー----------

酒解(さかとけ)神社の酒解神とは なんと大山祇の神のことでした。九州物部王家の皇子として

第二次東征の総大将として 幾多の戦争を勝ち抜いて 出雲王国も滅ぼして大和入りし 大君となられた

イクメ大君(のちの贈り名を垂仁)をお産みになられた南薩摩の阿多津姫の父上、竹屋野守を記紀が

大山祇(おおやまつみ)と書き換えた あの大山祇です。

山を守る神として京都各地で祀られています。それと徐福も祀られています。

この主祭神の組み合わせは京都の神社で多いですね。

※ 詳しくは別ブログ「古代出雲王朝ゆかりの地を訪ねて」をご覧ください。

yochanh.sakura.ne.jp/kodaiizumo/index.html

------------------------------------------

拝殿や本殿を覆うように山桜の大木が満開の花をつけています。立派な樹です。

-------------------ー----------------------

満開の桜花が風に揺れていました。

ー-----------------------------------------

そこからしばらく歩くと すぐに山頂でした。

---------------------------------------ー--

ここは以前小倉神社から登って来たことがあるので 見覚えのある山頂です。

------------------------------------------

依然と同じく ここの山頂は非常に残念な眺望です。すぐに元来た道を引き返しました。

-------------------------------ー----------

引き返す途中に 右手に三椏の花が咲いているのが見えたので そちらへ歩いていきました。

三椏の花を見ていると その奥の方から ハイカーが何人かやってくるので これはなんかあるなあと

私もそちらへ歩いてみました。歩いてきた登山道とは完全に別の道です。

------------------------------------------

するとその先に 三椏が延々と咲いています。三椏の畑になっているようです。

写真を撮っていたら ハイカーのご夫婦が来られたので お聞きすると 「ここは 宝積寺から

裏道を来たところで 三椏ロードというて 有名な道ですよ」と教えてくださいました。

そうか ここは有名なポイントなんや。たまたま入り口に三椏を一つ見つけて フラフラと

入ってきたおかげで こんなに大量の三椏の花を 見ることができました。

-------------------ー----------------------

ここが分岐点です。右が三椏ロードで 左から登ってきました。また左へ降りていきます。

ー-----------------------------------------

あの酒解神社の大鳥居まで戻ってきました。

---------------------------------------ー--

ここに旗立松展望台があります。旗立松とは この下の川沿いの平野部で 秀吉軍と光秀軍が戦った時

秀吉軍が この天王山を先に制覇して この地に秀吉軍旗をたくさん立てて 下で戦っていた秀吉軍を

大いに元気づけたと 言われる場所だそうです。

------------------------------------------

「天下分け目の天王山の戦い」とよく言われますが 実際の戦は天王山ではなくて、この下の川沿いで

決選が行われたそうです。戦いは三時間ほどで決着がついて 秀吉軍が大勝利し、光秀は敗残して

長岡京市の勝竜寺城に逃げ帰り 日没とともに 近江の坂本城へ逃げ帰る途中 山科の山中で地元の

残党狩りの 農民に竹やりで仕留められたそうです。

眼下に広がる 大山崎ジャンクションのあるあたりが 主戦場だったそうです。

-------------------------------ー----------

展望台の説明看板には この方向の東山方面に色々見えると書いてあったので 望遠で写真を撮るも

なにも分かりませんでした。

------------------------------------------

しかし帰宅してパソコンで コントラスト処理したら 説明看板通りに山のくぼみから遠くに見えている

山が 以前真冬に大暴風雪で 退却した霊仙山です。ちゃんと移っていました。真冬には白く輝いて

見えるそうで、看板には「雪の霊仙山」と書かれていました。

-------------------ー----------------------

その4へ続く

-------------------ー----------------------

チャリ桜ツアー 西国街道で天王山と長岡天満宮 その4

---------------------------------------ー--

現地では 望遠の画像をいくら覗いても お城は見えなかったのですが 帰宅してパソコンで

こんトラスト処理すると 説明看板通りちゃんと伏見桃山城が写っていました。

去年京都トレイルをあるいた時に あの伏見城から裏山の大岩山、稲荷山と歩いて

伏見稲荷駅まで歩いたことを思い出しました。あの背後の山々が 大岩山や稲荷山なんですね。

------------------------------------------

旗立て松展望台の周りには 手の届くところに桜がたくさん咲いていました。

展望台横の東屋で 奥さんの造ってくれたお弁当を食べた後 次のポイントへ向かいます。

-------------------------------ー----------

登山道から分岐して 山崎聖天(観音寺)へ向かいます。かなり整備された道です。

------------------------------------------

突然お城の石垣のようなものが見えてきました。ここが山崎聖天のようです。

まるでお城ですね。

-------------------ー----------------------

中へ入ると早速深紅の花が咲いています。モクレンでしようか。

ー-----------------------------------------

枝垂れ桜が咲いています。説明看板を読むと この桜は 京の桜守り「佐野藤右衛門」さんの畑から

持ってきたものだそうです。藤右衛門さんの 嵯峨野の桜畑はとても見事です。小さな桜から大きな

桜まで 枝垂れ桜が満開の時期に行くと とても見事です。誰でも入れますが 駐車場はありません。

---------------------------------------ー--

庫裏の前の桜は染井吉野でしょうか 満開でした。

------------------------------------------

そのほかの境内の桜もほぼ満開でした。桜の名所だけあって 来て見てよかったです。

-------------------------------ー---------

コブシかモクレンか分かりませんが この花のところからもと来た道へ出ます。

今度は登山道へ戻り 宝積寺へ向かいます。

------------------------------------------

分岐して下りてきた道から 元の登山道へ戻る道を探していたら 竹林の中に道がありました。

ジオの地図で見たら 登山道へ戻れそうです。

-------------------ー----------------------

元の登山道に戻り 宝積寺へ行きました。ここの境内の桜も満開です。

ー-----------------------------------------

墓地の桜も満開でした。

---------------------------------------ー--

境内もいろいろ見た歩きましたが どの桜も満開でした。

駐輪場まで戻り 長岡京へ引き返します。今度は長岡天満宮へ行きます。

------------------------------------------

途中犬川を再び渡ります。川沿いの桜は風が吹くと花びらがハラハラと水面に落ちていきます。

この辺りは周りに高い建物が無く、日当たりがよいので早く咲いたのでしようね。

-------------------------------ー----------

長岡天神に来ました。鳥居横の桜はもうすぐ満開になりそうです。

-------------------ー----------------------

その5へ続く

-------------------ー----------------------

チャリ桜ツアー 西国街道で天王山と長岡天満宮 その5

---------------------------------------ー--

入り口の大きな鳥居横の桜をよく見たら蕾はほとんど残っていません。ほぼ満開ですね。

-------------------ー----------------------

八条池周りにもたくさんの桜が咲いています。どれも満開に近い状態でした。

ー-----------------------------------------

参道の桜もほぼ満開です。本殿はこの奥です。

---------------------------------------ー--

正面の広場に レストランが2軒あります。おいしくて値段が手ごろなのでよく食べに来ます。

この右奥に大きな枝垂れ桜があるので見に行きます。

------------------------------------------

この桜には 祇園桜と看板が建ててあります。説明書きがないのでよくわかりませんが

あの佐野藤右衛門さんが植えた丸山公園の枝垂れ桜の姉妹桜なのでしょうか。

------------------------------------------

淡いピンク色の少し小ぶりな花です。花の中心が赤くなっているので もう満開でしょう。

風が吹くと ハラハラと散っていました。

-------------------------------ー----------

拝殿前に来ました。拝殿前の左右に1週間ほど前に桜が咲いていましたが 全て散っていました。

拝殿前に牛の置物があります。天神さんと言えば 牛がつきものですが 左の石の牛は皆が触るので

かなりすり減ったそうです。右のブロンズの牛を撫でてくださいと書いてありました。

牛の上の桜も満開でした。

------------------------------------------

八条池周りの散策路には 灯篭が並べられていました。桜の期間中はライトアップしているそうです。

近くに住みながら まだ見たことはありません。一度見に来ようと思っています。

-------------------ー----------------------

八条池周りの散策路は 自転車は降りて歩いてくださいと書いてあるので 端から端までゆっくりと桜を

楽しみながら歩きました。

ー-----------------------------------------

池の周りには 色の濃い枝垂れ桜も植わっています。風に揺れてとてもきれいでした。

でも個人的には 桜の花は淡い色の花が好きです。エドヒガン桜などの一本桜はほとんどの花が

淡い色です。

---------------------------------------ー--

この辺りが 八条池の北の端です。天王山界隈の桜もたくさん見たし、長岡天満宮の桜も堪能した

ので この辺で今日のチャリツアーをお終いにして帰宅しました。

------------------------------------------

天王山登山が約2.2㌔、長岡天満宮散歩が約2㌔、チャリが往復約18㌔くらいではないかと思います。

-------------------------------ー----------

全体の軌跡です。チャリはほとんどが西国街道です。天王山と長岡天満宮はほとんどが歩きです。

先日見に行った 淀の桜は 淀競馬場の近くです。

------------------------------------------

天王山の登山軌跡です。中間部分が記録されていなかったので 私が黄緑色で補正しました。

-------------------ー----------------------

ジオの地図の三川合流部分です。天王山から見えるはずなのですが あまりよく 見えませんでした。

宇治川から木津川へ渡る橋のたもとに サイクルベース「さくら出会い館」という休憩所があり

そこの展望タワーから三川合流がよく見えます。そこは駐車場もありますが木津川背割り堤の桜の

季節には駐車場は閉鎖されます。

ー-----------------------------------------

チャリ桜ツアー天王山、長岡天満宮おわり

-------------------ー----------------------

32 チャリ紅葉ツアー 河内長野市から和歌山県蔵王峠経由堀越観音へ

その1 2024年12月12日

先週は 京都市西京区の大原野地区の素晴らしい紅葉を堪能

しましたが、今週は大阪府と和歌山県の県境付近の紅葉を見に

行こうと思います。

ー------------------------------------------

チャリ紅葉ツアー堀越峠へ その1

-----------------ー-------------------------

コース地図です。

大阪府河内長野市南花台をスタートして、滝畑ダムを経由して蔵王峠へ。そこで蔵王権現に参拝した後

和歌山県かつらぎ町の堀越峠へ。堀越観音に参拝した後河内長野市へ戻ります。高齢者の私にとって

かなりの長距離でしかも 往路はひたすら上り坂です。標高差が約500mくらいです。

----------------------------ー--------------

私の住む住宅地は 山の上なので まず坂を下ります。早くも紅葉が見えています。

-------------------------------------------

山を下りたら周辺の農村地帯を走ります。里山も紅葉しています。

この辺りは 標高が100m以下です。

------------------ー------------------------

緩やかな上り路の紅葉の道を行きます。

-------------------------------------------

右手には 石川の源流部が流れています。源流部と言っても滝畑ダムの放流水が流れています。

川向こうの山も紅葉がきれいなのでしばしば立ち止まり 眺めます。

------ー------------------------------------

紅葉の山並み正面奥に 関西サイクルスポーツセンターがあり、大勢の人でにぎわいます。

ここからも自転車で行けます。

ー------------------------------------------

滝畑ダムへは かなりの登りが続きます。体がまだ登りに慣れていないので 必死に漕いで休憩所に

ようやく来ました。トイレや駐車場もあり ここで小休止します。

-----------------ー-------------------------

正面がダム本体です。ダム湖面の周りも紅葉していてきれいです。

----------------------------ー--------------

ダム湖わきの道を走ります。向こうに見えている道は ダム湖東側のサイクルロードで帰路に走ります。

左奥のはげ山が岩湧山(898m)とその右の山が扇山です。

---------------------------------

ダム湖沿いの道を走っていましたが、そうだここを右折して民俗資料館へ行こうと思います。

------------------ー------------------------

ダムで沈んだ古民家を移築した 古民家です。

-------------------------------------------

中は見学自由です。座敷が四間ほどあります。

------ー------------------------------------

竃(かまど)さん(へっついさん)もあります。

ー------------------------------------------

茅葺屋根の裏側も見ることができます。岩湧山山頂で刈り取られたススキが使われています。

岩湧山の萱はそのほか全国の文化材の屋根修復にも使われているそうです。

-----------------ー-------------------------

民族資料館を出て 滝畑集落内を走ります。ダムに沈む前の民家が ここに移設されました。

ダムの渇水期には ダム底から石垣やコンクリート製の橋が現れます。

------------------------

ダイトレ(ダイヤモンドトレイル)の登山口が左に見えています。トイレが新しくなりました。

帰りに寄ろう。

ここらあたりは標高が230mくらいで、かなり上ってきました。

-------------------------------------------

道をそのまま進むと光滝寺にやってきます。道から右に参道は分岐しているので 自転車を降りて

歩いて登ります。ゲートがあり自転車は入れないし あまりにも急坂です。

------------------ー------------------------

この本堂は10年ほど前に再建されました。本堂まわりは素晴らしい紅葉の名所です。

-------------------------------------------

その2へ続く

------ー------------------------------------

チャリ紅葉ツアー堀越峠へ その2

-----------------ー-------------------------

境内のお地蔵様のまわりはもみじだらけです。背後のモミジは金色に輝いており、赤いモミジの絨毯が

敷かれています。

----------------------------ー--------------

おまけに手水の中もモミジだらけ。

-------------------------------------------

境内を歩いていると なんと14番経塚の標識が建てられています。何回もこの寺に来ているけど

昔はなかったような。あればすぐ気が付きますから。葛木修験が例の日本遺産に登録されたので

この標識が建てられたのでしょう。

でも十四番は 鏡の宿つまり南葛城山山頂にありますが。どういうことでしょうか。

------------------ー------------------------

境内の紅葉もあちこちにあり、とても素晴らしい色です。

-------------------------------------------

炭焼き不動の中の炭焼き不動様を撮りました。ガラス越しで中が暗く肉眼では、ほとんど見えないので

これでもお姿が よく撮れたと思います。

------ー------------------------------------

光滝寺から更にモミジ街道(紅葉や黄葉が多いので 私が勝手にそう呼びました)をひたすら登ります。

この辺りは緩やかな上り坂です。

ー------------------------------------------

滝畑キャンプ場を過ぎます。ここは夏の休日は凄く混雑します。皆さんバーベキューに来られます。

しかし車1台1500円一人300円取られるので 一家四人でバーベキューしたら2700円取られます。

年間の収入は相当な金額だそうで、観光組合への出勤日数に応じて分配され、数十万円になる人も

いらっしゃるそうです。

-----------------ー-------------------------

突き当りのゲートから右への道路は 第二キャンプ場で、左が府道堺葛城線です。

道はここからが急登になります。この辺りは標高約300mですが、これから200m以上登ります。

----------------------------ー--------------

道が急登なので 紅葉を見て小休止したり

-------------------------------------------

滝を見て小休止したり

------------------ー------------------------

地面のモミジを見たりして ヒーハー言いながら なんとか登ります。

-------------------------------------------

ようやく峠に差し掛かり 左手に蔵王権現の社が見えてきました。

------ー------------------------------------

道は二股に分かれます。右は堀越峠、左は蔵王峠です。まず左へ向かいます。

ー------------------------------------------

紅葉の蔵王峠に到着です。ここが大阪、和歌山の県境です。この辺りの標高は約500mで、家を出て

一旦山を下り、日野集落から約400m登ってきたことになります。きつかったなあ、しかし堀越峠

へは まだ登りは続きます。

-----------------ー-------------------------

丁度お昼になったので 蔵王権現へお参りして 境内でお昼ご飯のお弁当を食べます。

----------------------------ー--------------

この蔵王権現の裏山の林道は 葛城経塚二十八宿第十四番鏡の宿、南葛城山への巡礼道です。

5年ほど前に私が取り付けた経塚案内標識は ボロボロになっています。また取り替えなくては。

-------------------------------------------

鳥居を潜りながら蔵王権現社へ登ります。

------------------ー------------------------

境内にたしか紅葉があったと記憶していたけど、全くありません。よく探すとモミジの木はないが

モミジの葉が境内にたくさん落ちて どなたかが 掃き集めていらっしゃいました。

この鳥居の真上にもモミジの木があり、数本のモミジの木がありましたが 葉はすべて落ちていました。

-------------------------------------------

境内の掃き集められた落ち葉です。

境内は標高が540mくらいなので 紅葉が早くも終わったのでしょう。

------ー------------------------------------

その3へ続く

------ー------------------------------------

チャリ紅葉ツアー堀越峠へ その3

-----------------ー-------------------------

早速お不動様と役行者に参拝します。

----------------------------ー--------------

次に蔵王権現社に参拝します。

-------------------------------------------

まあ家から自転車で よく登ってきたものです。

境内のベンチで ゆっくりとお弁当を食べて30分くらい休憩しました。

境内にはトイレもあり 使わせていただきました。

------------------ー------------------------

食後 堀越峠、堀越観音へ向かいます。さあこれからも登りだ、頑張るぞお。

-------------------------------------------

ここからの道もきつい登りです。

蔵王峠から標高差約150mの登りですが、比較的短距離なので きつく感じます。

------ー------------------------------------

ここでも 紅葉を見て小休止したりして

ー------------------------------------------

ひたすら登ります。車はほとんど来ない為 急坂では ジグザグに登ります。

そうすればかなり楽に登れます。若いチャリダーはムキムキの太ももで 力任せに登りますが。

-----------------ー-------------------------

落ち葉でタイヤがスリップすることもありました。

----------------------------ー--------------

ようやく峠に到着しました。ここから堀越観音までは 下りですが その前に

-------------------------------------------

この峠には 第十三番経塚があり、さっそく参拝します。

左の標識は私が数年前に取り付けたもので、その下の立てかけた標識も私がその前に取り付けたものです。

ここは峠ですが 杉の大木に紫外線がかなり杖ぎられているので 先ほどの十四番案内標識よりは

ずっと状態が良好です。

------------------ー------------------------

綺麗な紅葉の参道を登っていきます。

-------------------------------------------

約5分ほど歩いて登ると 第十三番経塚「鎌の多和」です。たわ とは峠の古語らしいです。

------ー------------------------------------

紅葉を見ながら峠から坂を転がり降りると

ー------------------------------------------

堀越観音が見えてきました。

-----------------ー-------------------------

銀杏の葉が散らばる参道を登っていきます。

----------------------------ー--------------

境内のこの銀杏の大木が 葉を散らしたのですが もうほとんど葉は残っていません。

-------------------------------------------

早速 ご本尊の「紀州堀越癪観音」へ参拝します。

十年ほど前に ここへ自転車で登ってきたことがあります。ゴールデンウイークの頃でしたが

丁度何かのお祭りで 地元のおばちゃんたちが たくさん集まり食事を作っていました。

たまたま境内にいた私を おばちゃんたちは引き込んで「今日はお接待の日だからね」

と 沢山のおにぎりとお味噌汁をふるまってくれました。その時に「参拝者名簿」にたまたま

住所氏名を書いたのですが それ以後このお寺から 「星まつりのご案内」が送られてくるようになりました。

別にほっておいてもよかったのですが あの時親切にご接待を受けたので 家族のお守り札を

申し込むと 毎年家族全員のその年のお守り札を送ってくださいます。「料金はいくらでもよく、

お金のない方は 無料で祈祷します」と書かれていたのですが 毎年一人千円でお願いしています。

------------------ー------------------------

続いてお大師様にも参拝します。ここからは晴れた日には高野山がよく見えます。

お大師様が 今も瞑想されているという 奥の院にも近いのです。

-------------------------------------------

その4へ続く

------ー------------------------------------

チャリ紅葉ツアー堀越峠へ その4

-----------------ー-------------------------

お寺の庭に何やら白い花が咲いていますが なんでしようか。

----------------------------ー--------------

お寺から 堀越集落を見たところです。この辺りは和歌山県の最北部で大阪府との県境付近ですが、

南向きの斜面で明るく温かいからか 若い人の移住者が多く見受けられます。

目の前には 古民家レストランや 古民家カフェがあり少し離れたところにも 若いご夫婦が

陶芸をしたり、無添加石鹸を造ったりされています。以前たまたま通りかかった私に 無添加せっけんを

サンプルに下さいました。

さあ ぼちぼち帰ろう!

-------------------------------------------

真赤な葉は満天星躑躅(どうだんつつじ)です。

------------------ー------------------------

古民家レストランです。「鳥歌い、山かおる」という店名だそうです。

-------------------------------------------

こちらは古民家カフェです。

------ー------------------------------------

堀越峠からは一気に下り道です。紅葉の先に橋本市の市街地が見えています。

ー------------------------------------------

帰りは非常に楽ちんです。自転車に乗っているだけで どんどん転がって行ってくれます。

-----------------ー-------------------------

行きはあれだけゼイゼイして苦労したのに 帰りはあっという間に滝畑まで戻りました。

新しくなったトイレを使わせてもらいます。中はとてもモダンなデザインで きれいでした。

昔の汚いトイレとは雲泥の差です。

----------------------------ー--------------

帰路は往路とは反対側の ダム湖東側の道を走ります。

-------------------------------------------

サイクルロードになっていて 車を気にせず走れます。正面奥に岩湧山の禿げ頭が見えています。

------------------ー------------------------

ダム公園で小休止します。丁度西日が差してとてもきれいでした。

-------------------------------------------

真っ赤なモミジの横に 何か分からないモニュメントがあります。

------ー------------------------------------

やがてダム本体が見えてきました。

ー------------------------------------------

ダムから 紅葉の先に帰路が見えています。ダムはかなり高さがあります。

-----------------ー-------------------------

このトンネルを出たら下りの一本道で我が家までもうすぐです。

----------------------------ー--------------

距離は約30㌔でした。最低高度は日野集落で 最高高度は経塚です。

-------------------------------------------

チャリの軌跡です。

------------------ー------------------------

おわり

------ー------------------------------------

31 紅葉チャリツアー 京都市西京区大原野へ

その1 2024年12月5日

自宅から見える周りの山々も かなり色付いてきました。

久しぶりにチャリで遠出して 紅葉を見に行きました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

大原野へ紅葉ツアー その1

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

自宅からまず 紅葉の名所「光明寺」へ行きます。普段は入山料は取らないのですが、桜とモミジの季節には

お金を取られます。だから入りません。それに観光客で大混雑しているので写真を撮っても 人しか

写りません。

そのあと大原野神社と正法寺に行き、お昼ご飯は洛西ニュータウンのお店に入り、午後から十輪寺へ行き

それで帰ります。

※たまたま大原野でカフェを見つけて そこで食事したので その店を記入しました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ポンポン山へ向かって走ります。突き当りが光明寺で その奥の山が西山山系でポンポン山は

その奥にあり、ここからは見えません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

光明寺前交差点です。赤信号で 沢山のマイカーや観光バスが信号待ちしています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

案の定 光明寺は観光客で大繁盛でした。これは門前のモミジで 真っ赤でした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

山門前の紅葉も見事です。山門の向こうに 長い石段が本堂へと続きますが、その左側に

スロープの道があり そこがモミジのトンネルです。

左上に臨時料金所の建物があり ここまでしか 無料では入れないので ここで引き返しました。

ちなみに中は何回も見ていますが、年によりモミジのトンネルの綺麗さは 違いますが

かなり綺麗です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

丹波街道を走り 大原野へ向かいます。この辺りは竹林が多いのですが あまり手入れは

されていません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

コスモスが沢山咲いていたので 写真を撮っていたところ 遠くに京都縦貫道が見えていて

その向こうの山並みの奥に頭を出しているのが ポンポン山ではないかと思います。

ポンポン山は 西山山群から 少し奥に入っていて 近くからはほとんど見えません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

大原野神社に到着しました。門前は見事な紅葉なので期待が持てます。

なんか紫式部と書かれていますが 関係あるのかしら、それとも便乗でしょうか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

一の鳥居を潜り石段を登っていきます。正面の紅葉も見事です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

二の鳥居のところでママと息子が何やらしています。七五三に来たようです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

近寄ると どうやら僕ちゃんがご機嫌斜めでムズカッテいて それをママさんがなだめているようです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

神社境内のモミジも見事です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

右手には食堂がありますが たくさんの人が表に並んでいたので 入るのをやめました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

このお茶屋さんの前のモミジも見事です。このお茶屋さんを曲がると

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

池があり 池の周りの紅葉も見事です。この池は 藤原の何とかさんが掘らせたという説明看板が

ありました。写真を撮っていると 角のお茶屋さんのバーちゃんが「ちょっと、注文してお金払ってから

そこへ入ってね」と叫んだので 疲れたから この茶店で飲み物とぜんざいを食べようと思っていたのに

気分を害したので 「うん、先にお参りしてから あとで注文するね」と言って写真を撮り続けました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

池のモミジを日の当たる南側からとれるこの絶好のポイントは 茶屋に何か注文しない奴は 勝手に

立ち入るなというわけです。この東屋も 池のほとりの遊歩道も神社境内で フェンスも扉も無いのに。

「はーい、今出ます」と言いながら何枚か写真撮ってから出ました。

出るときに店の前を通ったら バーちゃんに 睨みつけられました。強欲なバーちゃんだ。

別に店の中へ入ったわけでもないし、店の外の 神社境内の池のほとりの遊歩道を歩いているだけなのに

鐘を払わない奴は そこを歩くなときたもんだ。ここは神社境内で バーちゃんチの土地ではないよ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

お茶屋から少し歩くと お茶屋にお金を払わなくても池のモミジの写真を撮れる場所があります。

ここは池の西側になるので 南からの光の陰になる部分も少しありますが まあ良しとしましょう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

更に参道を進みます。左右にモミジの木がたくさん植えてあります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

三の鳥居周りのモミジも 光り輝いて見事です。この鳥居をくぐると 拝殿と本殿があります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その2へ続く

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

大原野へ紅葉ツアー その2

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

赤い鳥居を潜ると 拝殿があり その向こうに本殿があります。

この神社は 藤原一族の神社です。藤原氏の神社である奈良の春日大社から分社したもので

藤原氏を父や祖父にする天皇たちや 藤原氏の娘である皇后たちが 参拝にたびたび訪れたそうです。

それ故 鹿を神の使いとしていて 境内のあちこちに鹿の絵があります。

この辺りは鹿が増えすぎて 大変なことになっているらしいのですが この神社に遠慮して鹿を駆除

できないのではないでしょうか。後で述べますが 私はこの春 この神社の向かい側で

興奮して突進してきた二十数頭の鹿の群れに 危うく殺されそうになりました。

私は藤原氏が嫌いなので 参拝せずに そのまま引き返しました。

※私が藤原氏を嫌いなのは 日本史を今のように自分たちに都合の良いように書き換えて

天皇制を利用して 自分たちの私腹を 千年以上にわたり肥やし続けてきたからで

詳しくは 別ブログ 「古代出雲王朝ゆかりの地を訪ねて」をご参照くだされませ。

yochanh.sakura.ne.jp/kodaiizumo/index.html

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

引き返す途中で 先ほどの茶店の前を通ると なかから先ほどのバーちゃんが「甘酒はいらんかえ、

ゼンザイはいらんかえ」と叫んでいました。あんな憎たらしい事を言わなければ 食べに入ったのになあ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

参道を 花嫁さんと花婿さんが歩いていました。結婚式が終わったのか それとも写真撮影だけ

なのか わかりませんが、周りの人たちが なんやかんや話しかけたり指示しています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

そして参道の真ん中で 手を取り合って見つめ合いだしました。そばの女の人が「もっと顔を近づけて 見つめ合ってください」と大きな声で叫んでいます。参道の真ん中なので 周りは

人がぞろぞろ歩いています。私も思わずぱちりと一枚写真を撮りました。すみません。

そういえば こんな観光地で結婚式衣装で 写真を撮るのが 流行りなのでしょうか。

去年だったか 山旅で河口湖畔へ行った時も ウエディングドレスで写真を撮っているカップルの

写真を撮らせてもらいましたし、数年前 沖縄今帰仁城でウエディングドレスのカップルの写真も

撮らせてもらいました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

日光に輝く紅葉を見ながら 石段を下りて次へ向かいます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

次と言っても すぐ向かい側にある正法寺です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

正法寺の駐車場に 我が愛車を止めました。落ち葉がとてもきれいですね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

石垣の上に鐘楼があります。紅葉で隠れていますが。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

坂を上り 境内へ行く途中に テーブルと椅子がありました。紅葉の下で休んでくださいということですね。

先ほどの大原野神社もこの正法寺も境内全域は無料で見て回れます。

このお寺は 早春の梅林も有名です。

大原野神社では 頭のおかしい強欲バーちゃんに「そこを歩くのならお金を払え」と言われましたが

あそこも神社境内で 無料で歩けます。現にモミジ以外の季節にも何回も来ましたが いつもあの池の

周りは 誰にもお金を払わないで歩いています。

それにしてもこのテーブルは 石の車輪のような形ですが 何をするものでしょうか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

お不動様がおられる本堂前を 金剛力士が守るように 睨んでいらっしゃいます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

真っ赤に燃える紅葉を背景にしたお姿は 鬼気迫るものがありますね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

庫裏入り口の紅葉も鮮やかです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この橋は 庭園の中にあり 一般の人は入れませんがすぐ手前から見えます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

丁度太陽に真上から照らされて モミジがとてもきれいです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

寄せ植えで 何やら梵字が書かれていますが 読めません。手間暇かかっていますね。

この寺はいつ来てもきれいに手入れされていて、数人の庭師らしき人がいつも働いていらっしゃいます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

石仏の前に 沢山鉢が並べられていますが すべて蓮が植えられています。夏も来なくては。

阿弥陀如来様でしょうか 石仏の横の紅葉もすごい赤です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

.jpg)

今年の春に この参道を我々夫婦二人で歩いていたら 突然右手の生け垣を飛び越えて 二十頭以上の

鹿の群れが興奮して走ってきて左へ全頭消えたと思ったら また左から飛び出てきて 右へ生け垣を

飛び越えて 去っていきました。恐ろしくて写真を撮る暇も逃げる暇もなく あっという間の

出来事でした。ドドドっと大きな地響きがしていました。

今まで山の中で 熊やヒグマに何回も遭遇しましたが 幸い皆さん逃げてくれました。

しかしあんな大きな鹿の大群に踏みつぶされたら 簡単に死にますね。

先日も東北の畑で 鹿の角に腹を刺されて絶命した農家の方のニュースで大騒ぎでしたが。

この周辺は畑と田んぼが広がっているので あんな鹿の大群が走り回れば被害甚大

ですね。おそらく向かいの大原野神社に遠慮して駆除できないと思います。鹿は大原野神社の

神の使いですから。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この赤い橋の向こうは 大原野神社です。増えすぎた鹿を駆除しないと農業や牧畜に被害甚大ですね。北海道のエゾシカも増えすぎて 牧草地の牧草がほとんど食べられて 酪農家の方々が 悲鳴を上げて

いらっしゃいましたし 大台ヶ原の原生林が 鹿の食害で次々に消えていくように 大変なことになりますね。

しかし北海道の牧草被害では 猟友会の方々が「少々駆除したぐらいでは もう追っつかないレベルだ」

とおっしゃっていて 鹿の被害は深刻ですね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その3へ続く

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

大原野へ紅葉ツアー その3

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

正法寺を出て ちょうどお昼になったので 落西ニュータウンへ行こうとしたら たまたま大原野の

集落内に カフェを見つけました。何回もこの道をチャリで走っているのに たまたま気が付きました。

道路から少し引っ込んでいるからでしょう。中はきれいなカフェでした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ビーフシチュー定食を頼みました。とてもおいしかった。

食後のコーヒーと合わせて 1200円でした。

カフェの名前はよく覚えていませんが、確か「カフェ クリスタル」といったかなあ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

食事後に 近くの十輪寺へ向かいました。

このお寺は平安時代の歌人・在原業平の晩年の住まい跡とされ、恋多き業平が塩を焼いて その煙で

大原野神社へ参拝に来た藤原高子への思いを伝えたとされる、塩釜の跡もあります。

また、在原業平のお墓もあります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

参道はすごい紅葉です。

善峯寺へ 車や自転車で行くときに いつもこの前を通るのですが まだ入ったことはありません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

左手のこの輝くモミジの下に 善峯寺や 天空の寺三鈷寺への参道があります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

寺の塀の内外のモミジも素晴らしい紅葉です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ここから入ります。入山料は400円でした。

今日はウイークデイですが、光明寺や大原野神社は大勢の人が見物に来ていました。

正法寺は素晴らしい紅葉なのに 私のほかには誰もいませんでした。

あんなにきれいな紅葉なのに不思議ですね。そしてこの十輪寺も この門を入ったら

私一人でした。今日は私の貸し切りです。中も外も素晴らしい紅葉なのに、何故でしょうか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

これは何の絵なのでしょうか。業平が活躍したころの宮中の様子を描いた屏風絵なのでしょうか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

このくぐり戸から庭へ入り 本堂へもそこから上がれるそうです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

赤、オレンジ、緑のモミジパレードです。きれいですね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

なんと桜が咲いていました。桜と紅葉のコラボです。四季桜とか冬桜と言われる桜で 大原三千院の

境内や参道でも見た事があります。島根県出雲市の紅葉の名所、鰐淵寺(がくえんじ)では 沢山の桜が

見事な紅葉と競演していました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

黄色のモミジが日に当たり 黄金に輝いていました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

鐘楼周りのモミジのグラデーションも素晴らしいです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この部屋はなんでしょうか。業平が晩年を過ごした部屋なのでしょうか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

丁度西日を受けて 炎が燃え上がったような感じで、とてもきれいです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ここが業平の墓所だそうです。合掌。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

業平はここで 運び込んでもらった 海水を焼いて塩を作ったそうです。当時の塩釜を

復元したものだそうです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

400円しか払っていませんが とても良心的な料金ですね。こんなに見事な紅葉が境内全体で見れて

とてもよかったと思います。それに私一人の貸し切りでした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

さあ家へ帰ろうっと。この先の光明寺ではまだ大勢の観光客がうろうろしていました。

正法寺や十輪寺へ行けばもっと素晴らしい紅葉が見れるのになあ、残念です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

大原野へ紅葉ツアー おわり

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

30 長岡京から宇治へチャリ散歩 その1

2024年1月24日

前日から西日本は 警報級の大寒波と言われていて

各地で大雪の情報が報道されていました。

長岡京でも 朝から雪が舞い散っていましたが、チャリで

予定通り宇治へ出かけました。

ー---------------------------

宇治へチャリ散歩 その1

----------------------------

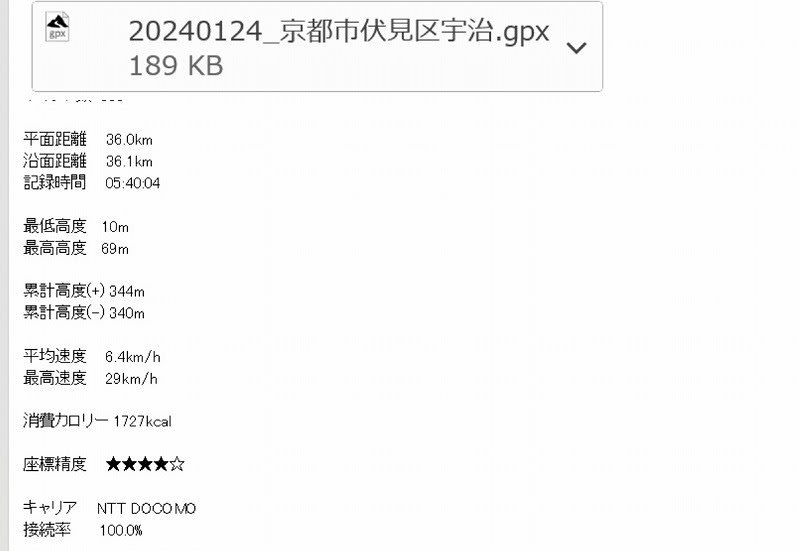

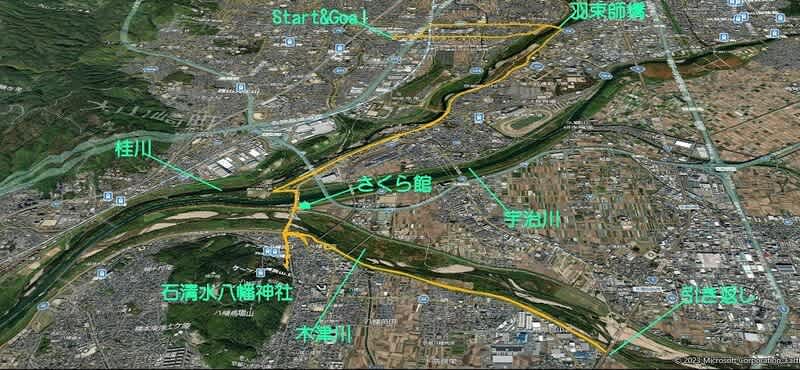

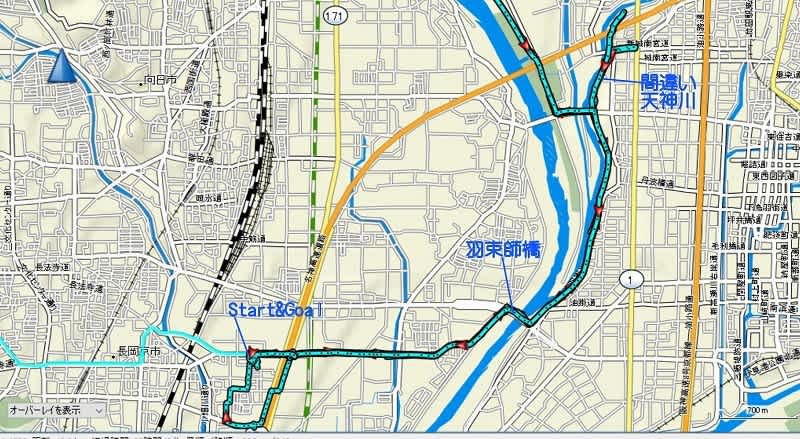

宇治への計画コースです。羽束師橋を渡り 桃山あたりへ出て あとは宇治川沿いに走れば

宇治に行けると考えました。なるべく交通量の少ない道を選んで走るつもりですが

そんな道は 走ってみないと分からないので 半ば出たとこ勝負です。

------ー---------------------

羽束師橋の途中からは 丸いタンクが二つ見えます。都市ガスのタンクと思います。

----------------------------

この丸いタンクは 我が家の裏山のポンポン山から 良く見えてランドマークになっています。

--ー-------------------------

羽束師橋は 京都外環状線の橋で 二階建てになっていて 車は上部、人とバイクとチャリは

下の橋を通ります。橋を渡ると すぐに油小路に出ますが それを超えます。

上の道は 阪神高速京都線です。

----------------------------

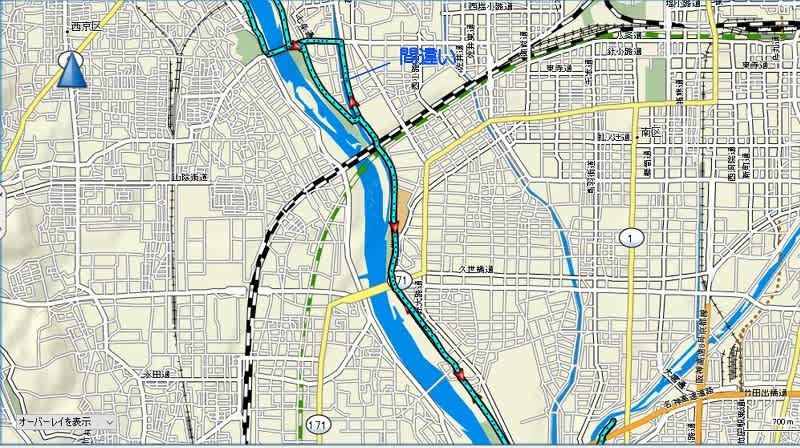

前方に見えるのが京都外環状線で、これと別れて宇治川沿いの土手を走っているつもりでした。

ところがこれが間違いであとで とんでもないことになります。

----ー----------------------ー

ここは伏見区で この公園は「伏見港跡公園」です。土手道を走っていたら これが見えてきたので

降りて来ました。

----------------------------

スマホのジオの地図を見たら この川は 地元の人が「三栖川みすがわ」と呼ぶ川で

このあたりの地名 三栖になっています。宇治川沿いを走っていたつもりが 少しそれていました。

昔は宇治川本流から少し中に入ったところに 伏見の港があり ここから伏見の酒の出荷をはじめ

物流の拠点だったのでしょう。

------ー---------------------

上の道路が外環のはずです。目指す方向はあの道路の向こう側の方向です。

----------------------------

こんな標識もありました。でも琵琶湖へ行くつもりはないけどなあ。

--ー-------------------------

この水門を抜けると

----------------------------

宇治川沿いの素晴らしいチャリ道に出ました。

----ー----------------------ー

宇治川沿いの道を軽快に走ります。粉雪が舞い散っていますが 何となく楽しく走れます。

冷たい風が向かい風で 粉雪を吹き付けてきますので 漕ぐのが時々つらくなります。

----------------------------

ところが突然この道は行き止まりになりました。畜生と思いあわてて引き返しますが 下の道路へは

斜面の勾配がきつくて しかもガードレールがあり 降りれません。かなり引き返しました。

引き返したところで 広い道路に出たので その広い歩道を軽快に走っていました。

ところがその広い歩道も突然終わりになり 先へ進めないので やむなく車道に出てその広い車道を

走りました。歩道が突然無くなったので車道に出て走らざるを得なかったのです。

その車道は次第に登りになり、やがて両側が防音壁で囲われてしまいました。

どう考えてもこれは 自動車専用道路の感じです。多分外環状線のオーバーブリッジ

なのでしょう。今更引き返すわけにもいかず そのまま必死に漕いで なんとかオーバーブリッジを

抜けました。パトカーに見つかれば 即捕まるでしょう。

車が何台も追い越して行きましたが みなさん 自転車をよけて 走ってくださいました。

ありがとうございました。

------ー---------------------

オーバーブリッジを降りて交差点に出てほっとして前の道路を見ると 「桃山御陵参道」と表示

してあります。

なんだ外環で観月橋を超えて そのまま桃山南口に来ていたのです。

自転車侵入禁止の道を必死で漕いでいたので 何処を走っているのか 考える余裕はなかったのです。

----------------------------

そのまま走ると六地蔵にきました。宇治川はこの右手にかなり離れてしまいましたので

なんとか右手の京阪の線路の向こうに行きたいのですが なかなか渡れません。

大きな道路や幹線道路はあまり走りたくありません。外環で凝りました。

--ー-------------------------

昔ながらの ひなびた京阪六地蔵の駅に来ました。この自転車置き場の手前に 線路の

オーバーブリッジがあったので それを超えて京阪の線路を渡りました。

ところがそこは広い新興住宅地で 進む方向が全く分かりません。

たまたま通りかかった 子供連れのヤングママさんに道を尋ねると ご親切にスマホで

地図を開いて見せてくださり 「この道をまっすぐ行き 交差点を右に曲がれば宇治に行けますよ」

と教えてくださいました。そのスマホには車で15分と表示されていました。

ヤングママさん ありがとうございました。

----------------------------

その2へ続く

----ー----------------------ー

宇治へチャリ散歩 その2

----------------------------

そのヤングママさんのおっしゃったとおりに進むと とんでもない場所に来ました。

どうもここは JR六地蔵駅辺りのようです。数十年ぶりに来たのであまりの変貌ぶりにびっくりです。

------ー---------------------

高層住宅や ショッピングセンター、大規模病院などが立ち並び 物凄い変貌ぶりです。

あのママさんに聞いた右へ曲がる場所も分からなくなり 通りがかりの人に聞いてようやく

宇治への道が分かりました。

道路標識は 車から見えるように設置してあるので 歩道からは見えづらく 時々車道へ出て

読みました。

----------------------------

ここまで来たらもう大丈夫です。交通量もだいぶ少なくなりました。

ここは黄檗(おうばく)駅で 京大の防災研究所のあるところです。

--ー-------------------------

これは何の建物でしょうか。変わった建物ですね。

レンガ造りの塔の上にガラス張りの小屋が載っています。方向は京大防災研の方ですが。

----------------------------

三室戸寺を過ぎます。ココのアジサイはとても見事です。

----ー----------------------ー

京阪の宇治駅に来ました。やれやれ。

----------------------------

宇治川もここらあたりは 堂々とした大河ですね。

------ー---------------------

宇治橋を渡ります。

----------------------------

宇治橋を渡ったところに 清少納言さんがいらっしゃいました。

--ー-------------------------

ところが その周りは私の大嫌いな あの礼儀とマナーの悪い東洋人たちでいっぱいです。

こんなに小雪交じりの寒い日は日本人の観光客は誰も来ないのでしょうか。

私は来ましたけど。

----------------------------

とりあえず平等院へ行こうと思います。

----ー----------------------ー

ところが平等院への表参道は あいつらで一杯です。

道の真ん中で 大声でしゃべり立ち止まり屯して 我が物顔で道を塞いでいます。

----------------------------

こんな店の中も

------ー---------------------

こんな店からソフトクリームを舐めながら 大声でしゃべりながら出てくるのも みんなあいつらです。

----------------------------

立ち入り禁止の芝の上でたむろしたり 暖簾に顔を出して記念撮影したりみんなあいつらです。

--ー-------------------------

その3へ続く

----ー----------------------ー

ー----------------------------------------

宇治へチャリ散歩 その3

----------------------------

チャリで疲れたので この店で少し温まり休もうと入ろうとしたのですが なんとあいつらで

ほぼ満席状態です。なんでわざわざお金を払ってあいつらの耳障りなギャーギャーを聞かんならんねん

と入るのを中止しました。

------ー---------------------

とにかく 平等院へ入ろうと思ったのですが 入るやつも出てくる奴もあいつらだけです。

日本語なんて聞こえてこないのです。それでここも止めました。

----------------------------

寒いけど 橘橋あたりは静かだろうと思い宇治川のほとりへ行きました。

なんとここで あいつらのうちの3組にかわるがわる「しみましぇん、びょどいんはどこでしゅか」

と聞かれてしまいました。

--ー-------------------------

橘橋から 宇治橋方面を見たところです。こちらは下流側です。

----------------------------

こちらは上流側です。中州の宇治公園の先に朝霧橋が見えています。

寒いので公園には人がちらほらです。あれもあいつらでしょうか。

----ー----------------------ー

ここは宇治川と言う名前ですが もう少し上流へ行くと 瀬田川と名前を変えて琵琶湖に

行きつきます。琵琶湖には沢山の川が注ぎ込みますが 出ていくのは 瀬田川からこの宇治川だけです。

この下流は 三川合流で淀川となり 大阪湾から太平洋へ行きます。

琵琶湖から疎水で京都市内へ分水された水も 賀茂川から桂川、そして淀川へと流れます。

----------------------------

宇治川で寒かったけど少し休憩して、スタバの代わりに コンビニコーヒーで温かくなったので さあ

ボチボチ帰ろう。コンビニ店内は日本語があふれていて ホッとしました。

しかしウイークデイでしかも寒風が粉雪を吹き付ける観光地では 日本人はほとんどいなかったけど

あのマナーと行儀の悪い奴らがあふれていたおかげで 商店や各所施設は 助かったでしようねえ。

------ー---------------------

宇治からかなり長距離を走って 観月橋に来ました。宇治川を渡るので 思わず右の広い道路を

走るところでした。危ない危ない、右は新観月橋で 見たところ おそらく車専用でしょう。

左側に昔の観月橋がありました。ここはチャリで行けそうです。

----------------------------

よかった。チャリ道がありました。

--ー-------------------------

右側の高架橋が 新観月橋でその下の向こうに桃山御陵が見えています。

----------------------------

観月橋を渡った交差点に出ました。ここを左に曲がると 往路で大変な目に会った外環の車専用

オーバーブリッジに入るので ここはまっすぐ進みます。

----------------------------

少し走ると 御香の宮神社に来るので左ー西の方へ曲がります。

------ー---------------------

御香の宮神社は 神功皇后を主祭神として もともとここにあったものを 秀吉が伏見城築城時に

城内の鬼門の守り神として移築したが その後家康により 元の位置に戻されたという歴史があり

いわくつきの神社です。

----------------------------

御香の宮を西へ進むと 大手筋商店街に出ます。ここを抜けたほうが我が家に近道なので

自転車を押して歩きます。ここは京都でも人気の商店街で 我が家の奥方も時々ここへ来られて

いるようです。

--ー-------------------------

ジオグラフィカの軌跡です。黄色い線が薄いので 私が黄色でなぞりました。

----------------------------

帰路でスマホのバッテリーが切れそうなので 途中でジオを閉じました。その為走行距離は

40キロ穂少し超えた暗いと思います。

アップダウンはほとんどなかったのですが 向かい風が粉雪をたたきつけてくるので

かなり足に力が入りました。

----------------------------

おわり

----ー----------------------ー

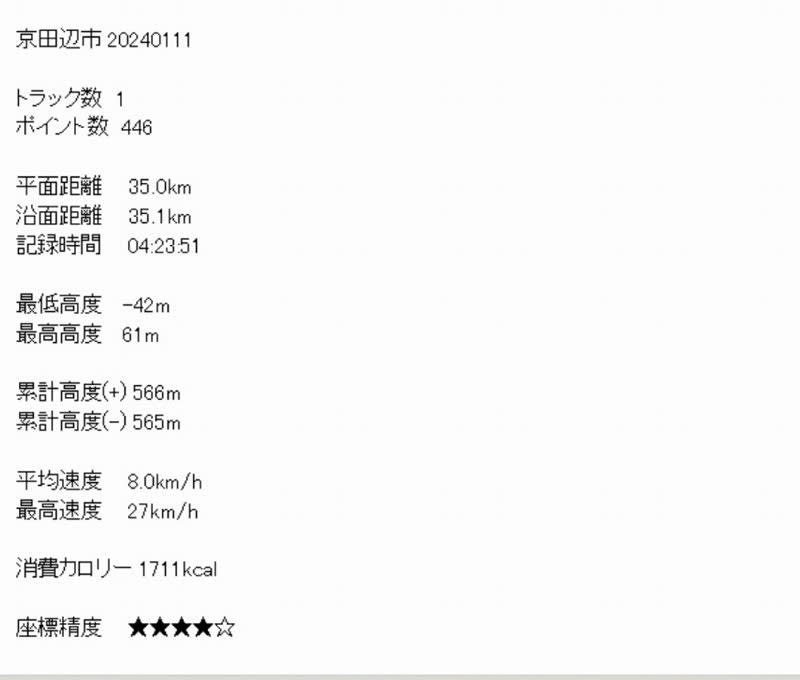

29 長岡京から京田辺一休寺へ京奈和自転車道 その1

2024年1月11日

厳しい寒さの中 京都府長岡京市から京田辺市の一休寺まで行くことにしました。

一休寺の門前で売られている名物のお肉の佃煮(精進料理なのでお肉のような味と食感の植物料理)を

買いに行きがてら チャリツアーに出掛けました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

一休寺 その1

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

長岡京市から京奈和自転車道へ入り、木津川沿いに南下して京田辺市まで走り

京田辺市内を走り 一休寺へ行く予定です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

京都外環状線の羽束師橋(はずかしばし)が見えてきました。二階建ての橋で上が車用、下が

自転車バイク、歩行者用です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

羽束師橋の中央で 北を見ると左の桂川に右の賀茂川が合流しているのが良く見えます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

橋を渡ると 京奈和自転車道に入ります。さあ南下するぞう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

右手の長岡京市街の向こうに 京都西山が見えます。

いつも歩いている 大沢山、釈迦岳、ポンポン山がどのあたりなのかよく分かりません。

みんな似たような高さで 特徴がないので分かりにくいのです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

京滋バイパスの天王山大橋が見えてきました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

中央のこんもりした山(丘 ?)が石清水八幡宮です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この地図は 京奈和自転車道の看板地図です。

三川合流付近は ややこしく、最初に走った時は木津川沿いの道に入り損ねました。

赤いラインは私がきにゅうしたもので、これが正規のルートです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

桂川沿いに走ってきて 大きくUターンして まず宇治川を超えます。

木ノ橋には 淀川と書いてありますが 三川合流後の川が 淀川と呼ばれるので

ここではまだ宇治川です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

桜出会い館を通り過ぎます。帰路に立ち寄るつもりです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

続いて木津川を渡ります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

橋を渡ったら道路を渡ります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ようやく本来の自転車道に戻れました。

この前は間違えましたが よく見たら 道路にちゃんと案内の文字が書かれていました。

私は前方をきょろきょろして 道を探していましたが こっちへ曲がれとか 路面にちゃんと

書いてありました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その2へ続く

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

一休寺 その2

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

何もない単調な道をひたすら走り続けます。

真夏にここを走った時は あまりの暑さと 単調さにうんざりしてここらへんで引き返しました。

今日は寒いのは寒いけど 風もなく穏やかなので走り続けられます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

木津川大橋を潜ります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

木津川に入り、かなり走ったところで休憩スペースがあったので ここで小休止します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ふと看板を見ると 「流れ橋」の看板がありました。名前は知っていました。

沈下橋は 洪水の時に 水に沈んで橋を守るのですが 流れ橋は 橋の部分が 洪水の時に

橋脚から外れて流されて 橋脚を守るというものです。流された橋の部分をどうやって復旧するのか

知りませんでした。ワイヤーが橋の部分に取り付けられていて 洪水が治まってから ワイヤー

を引いて 橋を引き寄せて また橋脚に乗せて復旧するそうです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

附近をきょろきょろして探すと 通りかかりの人が 「流れ橋はあれですよ」と教えてくださいました。

現在は去年の台風で流されて そのままだそうです。

過去30年間の間に21回も流されたと書いてありました。

あまりにも 流されてそのたびに復旧費用が掛かるので これはなんとかせんならんなあ と

看板に書いてありました。

役人風の人たちが なにか議論していました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

木津川の河川敷は 木津川大橋をくぐると 途端に茶畑が広がります。

お茶は このあたりの名物だそうです。

茶畑の向こうに、左上に 流れ橋の柱脚が並んでいます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この地図は京奈和自転車道の地図で 京田辺市の拡大図です。

京奈和自転車道を山城大橋で降りて 京田辺市内へ入ります。

そのまま市内を走り一休寺へ行く予定です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

山城大橋です。自転車道は この下を潜っていますが ここを右折して市内へ入ります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

市内の道路はとても狭くて怖い。冷や冷やしながら道路の端をゆっくり走ります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

道端で 井戸端会議をしていたおばちゃんたちに道を聞くと このまままっすぐ進み、

山手幹線を右折したら 一休寺の看板が 右手に見えるよ、と教えてくれました。

ここが山手幹線で 右折します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

見えました。一休寺です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

とりあえず駐車場のトイレに入ろう。それからどうするか 考えよう。

ところが トイレは鍵がかかって入れません。せっかく我慢してここまで来たのに。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

しようがない、お金を払って中に入り、中のトイレに入ろう。と 中へ入りました。

ここは今まで2甲斐はいっているけど まあトイレの為には仕方あるまいと 中へ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その3へ続く

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

一休寺 その3

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

境内には山茶花の花が咲いています。苔の上には落ち葉ひとつ落ちていないので

よく手入れされているのでしょう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

一休和尚の書だそうです。達筆すぎて何が書いてあるのか分かりません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

もう一つの門をくぐると石畳のきれいな道が現れました。

ココもよく手入れされています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この通路の一番手前に 漆器裕和尚の御廟があります。一休さんは後小松天皇の落とし子と言われていて

御廟も宮内庁の管理です。

彼は晩年 森盲女を愛人として 山城の薪村で暮らしたと言われていますので このお寺かこの付近で

二人仲良く余生を送ったものと思われます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この門をくぐるとようやく 庫裡にたどり着けます。やれやれやっとトイレに行けそうです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

栗の中へ入り 料金を払おうといくらお呼びしても誰も出てこられません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

いくら読んでも誰もいないので このまま引き返すことにしました。

通路途中の乳児用車用トイレを使わせてもらいました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

奇麗な通路を通り引き返します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

入り口の大きな駐車場には車は一台も止まっていません。この左手に土産物屋がありそこで

名物の佃煮を打っているのですが 店は閉まっています。

ウイークデイだから誰もいなくて 店が閉まっているのか はたまた コロナ禍で観光客が激減して

店を閉めたのか 分かりません。ともかく 引き返すことにしました、

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

小中が減ったので 駅前に行けばお店が開いているだろうと思い 京阪電車新田辺駅へ行きました。

ところが駅前にはレストランはおろか 喫茶店、食堂、コンビニは皆無です。

むむ これは手ごわいぞと チャリでこの辺りを走り回ると

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ようやくこのお店が一軒だけ開いていました。よかった なんか食べれるぞ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

フォー定食を頼みました。とてもおいしくて しかもボリューミーで食べても食べても

麺がそこから湧き出てくる感じでした。石垣島や宮古島の田舎の沖縄そばは 食べても食べても

麺が鉢の底から湧いてくる感じですが それを思い出しました。1150円でした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

さあおなかもいっぱいになったことだし ゆっくりと帰ろう。風はすこし冷たいけど 日差しが

ポカポカして気持いいチャリ走行です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その4へ続く

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

一休寺 その4

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

木津川沿いに一面に広がる茶畑を見ながら 快調に飛ばします。

三川合流までは 木津川は下流に向かっているので 下りなのでしょうか、快適です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

流れ橋まで戻ってきました。ここから見たら まだ橋の一部が残っている部分もありますね。

地域の皆さんの生活道路らしいので 早く復旧できるといいですね。

河川敷に小回りの利くラフタークレーンを入れて 吊り上げたらすぐに復旧できそうなのですが

いろいろ検討をされているようですね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

桜出会い館が見えてきました。京田辺市から八幡市へ入ってきました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

あそこで少し休憩しようと思います。京田辺市からチャリを漕ぎっぱなしで 少しお尻が

痛くなりました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ここが休憩スペースです。このほかにもコンサートスペースもあります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この前は ここでホットコーヒーと 焼きおにぎりを買って食べましたが 今日はコーヒーと

ソフトクリームを食べたくなったので 呼びかけても誰もいないのであきらめて

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

展望台に上りました。南側の三川合流の様子です。右が琵琶湖からの宇治川、左が奈良からの

木津川、右端の桂川は見えませんが この先で三川が合流して淀川となります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

走って来た方向です。目の前は八幡市街で 京田辺市街はその奥なので見えないと思います。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

これから帰る方向です。正面奥の山が 京都清滝の愛宕山です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ようやく羽束師橋が 見えてきました。あれを渡ると長岡京市街です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

羽束師橋の中央で 走って来た方向を振り返りました。小高い山は石清水八幡です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ジオグラフィカの軌跡です。流れ橋の位置は私が想像して書きました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ジオのスイッチを入れ忘れていて 木津川大橋付近で スイッチを入れたので 実際の距離は

往復で 45㌔くらいではないかと思います。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

おわり

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

前回は長岡京から嵐山へ行き 中ノ島公園でお弁当を食べて

そのまま帰宅しましたが、今回はその先の嵯峨野をチャリで

散歩することにしました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

嵯峨野チャリ散歩 その1

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

嵐山に到着しました。長岡京市を出て1時間15分かかりました。

もちろん 京奈和自転車道を通りました。今回は二度目なのできわめてスムースに

迷うことなく走り抜けてきました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この中之島公園あたりはウイークデイのせいか 人は少ない感じです。

前回はもっとたくさんの観光客がいたと思います。ともあれ 行儀とマナーの悪い

汚いあいつらが いなくてせいせいします。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

メインストリート(天龍寺前)を北に進みます。マナーが悪く行儀の悪いあいつらが

何人か歩道から道路に飛び出してきて 思わず自転車でぶつかりそうになりました。

危ない危ない、ぶつかればどんないちゃもんつけられるか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

こんな人が多いところは 散歩するのが嫌なので どこへ行くか走りながら考えます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

とりあえず清凉寺につきました。嵯峨野に来るといつもまずここに来ます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

メインストリートがどんなに観光客で混雑していても いつもここは閑散として静かなので

お気に入りの場所です。このお寺は別名を嵯峨釈迦堂と呼ばれます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

境内に茶店があり よく寄るのですが この日はかなり客が多そうだったのでパスして

参詣した後北へ進みます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

あちこちの路傍のお地蔵様を見ながら北へ進みます。北とは愛宕、清滝方面です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

このうどん屋さんが空いていそうだったので 入りました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

たらいうどん定食です。これで1350円です。ぼったくり値段の嵯峨野では

比較的良心的ですね。ここのうどんは 平麺で透き通っていておいしいので好きです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

食後更に北上して 高尾パークウェイ入口に来ました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

パークウェイの入り口の橋から見ると 鳥居本の石畳ストリートが見えます。

そうだ 今日はここを散歩しよう。その奥には 京都市内が見えています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

正面真ん中に 白いタワーが見えていたので 望遠で覗くとやはり京都タワーでした。

あのタワーは ボンボン山からも 大沢山展望台からも見えて京都のシンボルですね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

清滝トンネルに来ました。あのトンネルには 幽霊が出るそうです。ネットで有名らしいです。

私は愛宕山へ行くときいつも通りますが まだお目にかかったことはありません。

幽霊が出るトンネルは あちこちにありますね。大阪府河内長野市の滝畑ダムちかくの

梨木トンネルにも幽霊が出るそうで 地元の朝日放送ラジオから取材に来ていました。

私は自転車で 何十回も走り抜けていますが まだお目にかかっていません。

そのほか山旅ででかけた 関東や信州でも聞いたことがあります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その2へ続く

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

嵯峨野チャリ散歩 その2

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

清滝トンネル入り口の左下にある 愛宕念仏寺に来ました。

鳥居本石畳ストリートの最上部の入り口です。久しぶりなのでまずここに入ることにしました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

このお寺は参拝者が 自ら彫った羅漢像(阿羅漢像)を納めて

並べていることで有名です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

愛宕(おたぎ)寺はもともと天平の世に 現在の京都市六波羅蜜寺の近くに建てられたそうですが

洪水や戦乱などで 興廃を繰り返し、大正時代にこの地に移設されたそうです。

その後太平洋戦争で 廃寺となっていたのを昭和の世に 構想が復興させて参拝者による

阿羅漢像の奉納を進めた結果 千体以上の阿羅漢像がそろうことになったそうです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

一人一人の参拝者が それぞれに彫り込んだ阿羅漢像なので 表情はそれぞれ全く異なり

一体一体見ていても飽きません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

特にこのコーナーが好きです。一人一人の表情が素敵です。

羅漢、または阿羅漢とは 修行僧のうち悟りを開いた最高位の僧と理解していますが

宗派、宗旨によりいろいろ解釈があるようです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

阿羅漢像を眺めながら 地蔵堂へ向かいます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

入り口にはどでかいシューズがおいてありました。白人ですね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

地蔵堂の前にも いろんな阿羅漢様がいらっしゃいます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この火除け地蔵尊は 愛宕神社の本地仏とされているそうです。

この部屋の隅で 先ほどの大きな靴の持ち主の白人青年が じっと瞑想していました。

邪魔にならないようにそっと出ました。何を瞑想していたのでしょうか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

地蔵堂の縁側のすぐ下が 山門です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この後 阿羅漢様を眺めながら観音様にお参りしたり

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

多宝塔に詣でたりしました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

本堂前が 阿羅漢様が一番多かったですね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

本堂に上げてもらい 厄除け千手観音に参拝しました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その3へ続く

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

嵯峨野チャリ散歩 その3

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ご本尊の千手観音の隣にも 観音様がいらっしゃいました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

こちらから見えね屋根は先ほどの 地蔵堂の屋根です。

縁側の先にたくさんの阿羅漢様たちがいらっしゃいます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

こちらから見える阿羅漢様たちの奥には多宝塔が見えます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

鐘を突いた後 手を合わせていた白人のお兄さん。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

携帯扇風機で顔に風を送りながら 阿羅漢様たちをじっと見つめる白人女性たち。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

特にこのコーナー(清滝トンネルに一番近いところ)の前にはベンチがいくつか置いてあり

5~6人の白人たちが ベンチに座りじっと阿羅漢様たちを見つめていました。

遠い日本の国に来て この古いお寺で静かにじっと阿羅漢様たちを見つめて

何をかんがえているのでしょうか。

シャッター音も大きく響くような静寂なので 静かにそっと離れました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

お寺で久しぶりに阿羅漢様たちを堪能したので お寺を出て一の鳥居に向かいました。

こんなところに車を止めて 食事でもしているのでしょう。どういう感覚なのでしようか。

理解に苦しみます。止めることを許可したこの料亭の人もいいかげんですね。

すぐ近くに駐車スペースがあるのに。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

そのいい加減な料亭です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

そのすぐ下にも別の料亭があります。こちらは「つたや」さんです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

鳥居本の石畳街道を降りていきます。

人は少なく、たまにすれ違うのは みな白人です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この街道には山が迫っているので お店本体はみな山の上です。

この街道には山が迫っているので お店本体はみな山の上です。

この料亭も 右上の座敷へは石段で登っていきます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

自転車を降りて 押しながらゆっくり歩いてこの雰囲気を楽しみながら降りていきます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

子の石段があの有名な化野(あだしの)念仏寺の入り口です。

写真を撮っていたら この女子中学生たちが 店の人たちに「ただいま」と

声をかけながら帰宅していきました。この辺りの人たちは全員顔見知りのようです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その4へ続く

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

嵯峨野チャリ散歩 その4

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

あるいていて この店がとても気になりました。右手のボール状のものです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

針金の円形の骨に 絹糸を巻き付けて 中に小さなお人形が入っているようです。

見とれていると 白人の夫婦が一つを手に取り 店のおかみさんに「これ」と

差し出したので おかみさんは「we have more items on the upstairs」みたいなことを言い

その夫婦を崖上の二階へ連れて行きました。そして僕にも「Upstairs Pleas 」と言いながら

笑って「お二階にどうぞ」と言って白人夫婦を連れて行きました。

私は欲しかったのですが、日ごろ断捨離を口癖にしている 奥様に叱られそうなので

アップステアーズにも行かず 購入もせず 店を離れました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

石畳をだいぶ下ってきました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

お地蔵さんの前でだいぶ迷いましたが 右へ行くことにしました。

久しぶりに落柿舎、二尊院の前を通りかかったのです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この店は外人の欲しがりそうなお土産が 並んでいますね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

本当はここにも立ち寄りたかったのですが。本日休館日でした。

嵯峨野人形の家で 様々な日本の人形が見れます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この奥は祇王寺です。門前の石段に腰かけた女の人を写真に撮りパネルにしています。

結婚前の今の奥様です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

二尊院の前を通り

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

竹の路を通ります。この辺りは人も少なく自転車に乗りました。

人力車に 先輩を乗せて「研修中」の札をかけた若者が 走り抜けていきました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

焼き物屋さんの前を通り

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

落柿舎の前に来る頃には

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

かなり観光客が増えてきました。こういうところは 自転車をおりて歩いて押さないと

危険で通れません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

渡月橋に来たら 車が大渋滞していました。

私の走っている車線は 後ろの信号で人と車が団子状態になり まったく動けないので

私は安心して 写真を撮ることができています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ここが京奈和自転車道の始点です。さあ羽束師橋目指して 頑張るぞお。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

おわり

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

27 長岡京から京奈和自転車道を南下石清水八幡を散歩しました その1

2023年8月23日

前回は京奈和自転車道を羽束師橋から北上して嵐山まで行きましたが

今回は 南下して石清水八幡から傷川沿いを走ろうと思います。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

京奈和自転車道を羽束師橋から南下石清水八幡界隈を散歩 その1

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

京奈和自転車道の看板です。今回はこの赤いラインをそのまま往復します。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

長岡京から東へ走るとやがて羽束師橋(はずかしばし)が見えてきました。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

橋を渡ったところを走っている京奈和自転車道に入り ここから南下します。

ー-----------------------------------

右手に見えている山並みは この前歩いた「京都西山古道」の山々です。

------------------------------------

瓦には沢山の昼顔が咲いています。

---------------------ー--------------

真夏のカンカン照りの中をひたすら走ります。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

向こうに見えてきた宮前橋をくぐります。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

橋をくぐった後 ジグザグに走り元の土手に戻ります。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

大きな橋が見えてきました。京治バイパスです。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

京治バイパスの下の一般国道の橋をくぐります。

ー-----------------------------------

この辺りでたくさんのチャリ漫画すれ違いました。

この後もたくさんすれ違います。この辺りは人気コースなのでしょうか。

------------------------------------

突然自転車道の標識がなくなりました。

この辺りはややこしいので 注意して走っていたのですが。

とりあえず橋を渡り 東へ進みます。

---------------------ー--------------

宇治川です。琵琶湖から流れ出たときは 瀬田川という名前ですが ここへ来たときは

宇治川と名前が変わっています。吉野川が紀の川になるのと同じですね。

------------------------------------

その2へ続く

---------------------ー--------------

京奈和自転車道を羽束師橋から南下石清水八幡界隈を散歩 その2

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

宇治川に続いて今度は木津川を渡ります。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

木津川です。砂州が目立ちますが水量が少ないのでしょうか。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

二つの川を超えても 何の標識もありません。京奈和道はどこへいったのでしょうか。

ー-----------------------------------

道路わきにはこんな標識がありました。しかし何の役にも立ちません。

------------------------------------

向かい側の広場に看板のようなものが見えます。行ってみよう。

---------------------ー--------------

よかった、サイクリングロードが書いてありました。多分これが京奈和道でしょう。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

地図の通りに進むとこんなところに出ました。上を走るのは近鉄電車です。

これは違うので 引き返します。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

私が走った道の向こう側に もう一つ道が見えます。あれだな。サイクルロードは。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

やっと出会えました。京奈和道。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

しかし木津川沿いの路は、いくら走っても景色が同じです。

それに無風状態の炎天下で 灼熱地獄です。景色が移り変わればキョロキョロして

進む気力もわくのですが、猛烈に暑くつらいので 途中で引き返すことにしました。

ー-----------------------------------

結局この広場に戻ってきました。

------------------------------------

広場から程近い石清水八幡宮です。この森が涼しそうなので入ることにしました。

---------------------ー--------------

境内の池には睡蓮が満開です。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

蓮の花もたくさん咲いています。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

本殿はあの山の上です。山道を歩いて登るか ケーブルカーに乗るかです。

------------------------------------

その3へ続く

---------------------ー--------------

京奈和自転車道を羽束師橋から南下石清水八幡界隈を散歩 その3

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

結局本殿はやめにしました。桜の季節に参拝したことがあるし、それに宇佐神宮を参拝して

から間がないし。ここの主祭神は八幡宮というとおり 宇佐八幡から勧請されたのです。

門前の走井餅を土産に買おうと思ったのですが、店の中は混雑していて レジの前も行列でした

ので買うのはやめました。

※宇佐八幡については 別ブログ「古代出雲王朝ゆかりの地を訪ねて」に詳しく載せています。

yochanh.sakura.ne.jp/kodaiizumo/index.html

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

さあ帰ろうとしたら 来るときも通った道にこの建物があったことを思い出しました。

たまたま通りかかったチャリマンのおじさんに 聞くと「ここは桜出会い館という休憩スペース

で、トイレや売店、展望台もありますよ」と親切に教えていただいたので 立ち寄ることに

しました。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ここが入り口です。

ー-----------------------------------

ここが休憩スペースです。チャリマン、チャリガールもいますが 一般の人も車で来て

ここで休憩しています。

------------------------------------

売店がありました。ちょうどおなかが減っていたので

---------------------ー--------------

焼きおにぎりと アイスコーヒーを頼みました。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ライブ会場もありました。定期的にライブが行われているそうです。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

展望台に上ることにしました。無料です。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

エレベーターで展望フロアにやってきました。目の前に木津川と宇治川が流れています。

この少し先で 右からくる もう一つの川の桂川と合流します。三川合流です。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

木津川の向こうが石清水八幡宮です。

ー-----------------------------------

よく見ると右の宇治川の先に 桂川が合流しているように見えます。

------------------------------------

この宇治川を渡って帰るのですが その先に愛宕山が薄く見えています。

------------------------------------

さあ引き返します。猛暑ですが 涼しい場所でかなり休んだので 疲労回復です。

---------------------ー--------------

あっという間に羽束師橋に戻ってきました。

羽束師の街並みの更に向こうには 長岡京の市街とそのさきに西山の山並みが見えています。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ジオグラフィカの軌跡です。三川合流して淀川になるのが よくわかりますね。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ジオの記録です。この炎天下、よく27キロも頑張りました。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

京奈和道の全体図です。もちろん看板です。嵐山から和歌山港までだそうです。

------------------------------------

おわり

---------------------ー--------------

25 長岡京から京奈和自転車道で 真夏の嵐山へ その1

2023年8月10日

長岡京市から東へ行くとすぐ京都市伏見区羽束師(はずかし)になり、桂川が流れています。

その桂川沿いに「京奈和自転車道」があり、京都嵐山から奈良を通り和歌山

まで通じているそうです。とりあえず長岡から嵐山へ走りました。

――――――――――――――――――――――――――――ーーーーーーーー

真夏の嵐山へチャリで その1

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

長岡京から東へ走り伏見区羽束師(はずかし)へ向かうと しばらくは工業地帯です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

やがて大きな川の土手に出ます。向こうに大きな橋が見えています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

羽束師橋です。上は京都外環状線で下は自転車、バイク、歩行者用です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

これは後で分かりますが、橋の中程で 川をよく見ると 二つの川がここで合流しています。

左が桂川で 右は鴨川です。これが最初のツマヅキでした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

羽束師橋を渡ると自転車専用道路の標識があり この道を進むと嵐山へ行けると書いてあります。

これが大きな間違いでした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

京奈和自転車道の脇に こんな看板が堂々と立っています。

誰でもこの川が桂川で このまま進むと嵐山だと思います。しかしこの川は桂川ではなくて

鴨川でした。

後で分かりますが この先に小さな看板があり「ここまでが桂川でここから先は鴨川」と書いて

あります。なんでも河川管理上の区切りだそうですが、国土交通省の役人どもは全員馬鹿垂れですね。

何のために鴨川を桂川と呼ぶのでしょう。

全く馬鹿としかいいようがないですね。

私はサラリーマン時代 国交省の仕事をしたときに役人たちと何回も打ち合わせをしましたが

各地の役人はキャリアどもの言いなりで、そのキャリアたちはほんと馬鹿が多かったのです。

その馬鹿たちが こんなバカな区分を造ったのでしょう。

いま問題になっているマイナンバー問題も馬鹿役人どもの仕業でしょう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ここが最初の難関でした。この橋を越えてそのまままっすぐ進みました。

だって左の川は桂川と思い込んでいますから。

ところが実際は鴨川を進むのでとんでもないところに出てしまいます。

名神高速京都南インター近くの鳥羽にでたので、さすがにこれはまずいと思い 通り篝のおじさんに

聞くと 「この川は鴨川ですよ。桂川ではないですよ。」と言われ頭が混乱しました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

そこで引き返して探すと看板がありました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

私は久我橋をくぐり そのまま進んだのですが、看板には 久我橋をくぐったら すぐに

Uターンして 久我橋を渡れと書いてあり、唖然としました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

馬鹿役人のおっしゃる通りに 久我橋を渡ります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

途中で信号を渡り 北側の歩道に移りました。桂川の土手の道に入りやすいからです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

鴨川を超えるとやはり 桂川に出て、桂川看板が右前方に見えました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ここから京奈和自転車道の続きに入りました。

チャンと誘導標識があれば 間違わないのになあ。前途多難や。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その2へ続く

ー-----------------------------------

真夏の嵐山へチャリで その2

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

しばらく走るとこんな標識が出てきました。またも支流に入ったのだ。

まっすぐ走って来たつもりなのに。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

左を見ると 川が小さいなあ。向こうの中州のような丘の向こうが桂川なのだろう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

少し戻って看板を探すとありました。やはりいつの間にか天神川に入ったようです。

桂大橋の東側(左岸)で自転車道に入るようです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ここを曲がらずにまっすぐ進みました。何の表示もなかったので。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

それがどうも間違いだったようです。しばらく走ると大きな通りに出て 自転車ゾーンの

マークがあったので それを左折して西へ進みました。

道路標識を見たら 西に桂川がありましたから。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

大きな橋に出ました。桂川に架かる西大橋と思われます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

橋を渡ると桂川の上流に 愛宕山が見えています。ようやく嵐山に近づいたことを

実感しました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

桂川を超えてこの道に入りました。

少し前に見た案内看板では 桂川の西側(右岸)を走るように書いてあったので。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

阪急電車が走ってきました。右が西京極駅、左が桂駅でしょう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ん! 踏切が出てきました。道は合っているのでしょうか。

自転車専用道路にこんな踏切は無いと思いますが。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

踏切の向こう側にも道があるのでそのまま進みました。まあええか。

もう嵐山の近くには来ているし 何とかなるでしょう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

そのまま走ると大きな道路に出ました。なんと国道9号線です。

下関市から日本海側を通り京都五條大橋まで通っている幹線道路です。

向こうに見えている橋が 西大橋で 先ほどの橋が桂大橋なのでしょう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

やっと正規のチャリ道に戻れました。よかったよかった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その3へ続く

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

真夏の嵐山へチャリで その3

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

お地蔵さんたちの横を走り抜けて

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

自転車道を軽快に進みます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

正面の愛宕山がかなり近づいてきました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

大きな橋が出てきました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

すぐ横に看板があるので見ると 松尾大社前の松尾橋です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

松尾大社の鳥居が見えます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

さらに進むと嵐山の町並みが見えてきました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ゴールです。ここが自転車道の始まりです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この暑い時に、観光地嵐山の中之島公園界隈は沢山の人出あふれています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

真夏の渡月橋の上もたくさんの人が歩いているのが見えます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

川向うにもたくさんの車や 歩行者が見えます。

恐るべし観光地の嵐山。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

屋根のある休憩所(東屋)があったのでお弁当を食べました。

私と同年配のおじさんも自転車でやってこられたので

「私は長岡から来る途中 何度も迷いました。もっと親切な道案内がほしいですね」というと

その方は宇治から来られたと言い

「あれでもかなりよくなったほうです。昔は道も悪く、標識もほとんどありませんでした」

とおっしゃいました。あれでよくなったとは 驚きやなあ。

テレビで見た「ヨーロッパ横断自転車道」

は素晴らしい道だったけど、日本はおくれているのだなあ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

食後 その方とお互いにご安全に と言って別れて 自転車道を引き返します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その4へ続く

ー-------------------------------ー--

真夏の嵐山へチャリで その4

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

松尾大社の前を通り

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

今度は道を外れないように 注意深く走ります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

なんと往路では こんな場所は通らなかったなあ。どんなんとこを走っていたのだろう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

このお地蔵さんたちは 見覚えがあるなあ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ここが天神川と桂川の合流点なのか。

往路でこれに気が付いていたら もっと注意深く看板をさがすのになあ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

久我橋の手前にこんな小さな看板を発見。

往路の久我橋の向こうにはこんな看板は なかったけどなあ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

そうか私は 一回目は久我橋の下をくぐってまっすぐ進み Uターンしていないので 見ていない

のかもしれない。また二回目は下を潜らずに上の道を通り久我橋を西進したので 見ていないのだ。

あのチャリマンのように 久我橋の下をくぐり Uターンすると看板があるのかもしれない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

やれやれ ようやく羽束師橋が見えてきました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

炎天下を走り続けてきたので 橋の下の日陰で休憩しました。川風に当たりとても涼しいなあ。

向こうに長岡の町並みが見えています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ジオグラフィカの記録です。山ではなく、街中の道をよく記録してくれました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ガーミンは 前回の愛宕山では全く作動してくれませんでした。

ガーミンはアメリカの会社でサービスが非常に悪いことで有名です。電話しても非常に高飛車

な対応で 気分が悪くなります。それに修理はしません。故障した器械を送ると

有料で新品に交換してくれるだけです。

ネットでしらべるともう電話の窓口は無くなり メールでの問い合わせのみになっていました。

さすが 高飛車ガーミン。

ネットでいろいろ調べると 機器をリセットしたら 直る場合があると書かれていたのですが

肝心のリセット方法が分かりません。機種名も分からないので なんか色々さわり

リセットもどきの事をしていたらまた動くようになりました。

よかったなあ、あのタカピーな奴らとやり取りしなくて済んだから。

この記録はガーミンその1です。距離が長いので三分割しました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

これはその2です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

これが その3です。地図はガーミン購入時に 別売りで購入した(確か12000円)の

トッポテンプラス という山地図(日本地図)です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ジオの記録です。距離が32㌔になっていますが ガーミンは50㌔近くなっています。

京奈和自転車道の羽束師橋から嵐山まで往復約30㌔、間違いの天神川で往復10キロ

長岡京市内から羽束師橋往復約10キロ 合計約50㌔のような気がするのですが。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ガーミンの高度と距離の記録です。

なんかグラフが変ですが 山歩きに比べて距離が長いのでこんな具にラフになったのか、

まだガーミンが変なのか分かりません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

おわり

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

8月1日は 京都祇園の「祇園八朔あいさつ回り」があり 沢山のカメラマンやカメラ爺が

群がる中を 舞妓さん、芸妓さんたちが 正装で暑い中あいさつ回りをするのが風物詩です。

昔写真を撮りに行くと そこらじゅうのカメラ爺どもに「こら、邪魔や、どけ!」と

怒鳴られた記憶があります。久しぶりにまた写真を撮りに行こうかと思いましたが

また怒鳴られたら気分悪いので 今日は 前回中止した 京都西山三山の続きを回る

ことにしました。

楊谷寺と光明寺は回ったので 残りの善峰寺に行った後 近くの大原野神社と花の寺

勝持寺を回ろうと思います。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

京都西山三山の続きと大原野神社と花の寺 その1

――――――――――――――――ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

今回の予定コースです。今日も京都は39度の熱中症アラートが出ています。

全部回れればいいのですが。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

道路のチャリマークは長岡市内にはありますが 前回の楊谷寺街道のような山の中にまで

続いていたのとは大きな違いで、光明寺に着く前に マークはなくなりました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

左分岐の突き当りが光明寺ですが 今回はパスして前進し 先を急ぎます。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

今まで走って来た道は丹波街道で この交差点で 善峰道に分岐します。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

竹林が現れました。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

前回の楊国道の竹林のようには きれいに手入れされている印象はありません。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

すぐに京都市西京区に入りました。

――――――――――――――――ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

おー! 立派な客寄せ看板だ。さすが商売上手。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

あの山を登るのだ。よーし、がんばるぞお。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

善峰寺に行ったあと この分岐点まで戻ってきて分岐して大原野へ向かいます。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

久しぶりの日陰です。上は京都縦貫道です。ここで一休み。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

山をひたすら登ります。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

突然お地蔵さんが 現れました。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

休憩所のようです。勝手に休憩させてもらいました。

――――――――――――――――ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

やがて川が近くなりました。少し気温が下がったように感じます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

右手に立派な塀が現れました。こんな立派な塀があるのは お金持ちの善峰寺でしょう。

寺の領内に入ったようです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

別のお寺の入り口も現れました。

三鈷寺です。善峰寺の開祖の高僧が隠居所として庵を結んだのがはじめと言われて、善峰寺の

更に上のほうにあります。

あとで地図を調べたら このまま善峰寺をパスしてそのまま登れば 行けそうです。

もう少し涼しくなってから行こうと思います。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

その2へ続く

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

京都西山三山の続きと大原野神社と花の寺 その2

――――――――――――――――ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

山門は見えませんが バスの駐車場が現れました。

結構な料金を取りますね。金持ちのはずや。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

やがて道の右手に建物が見えてきました。お寺の建物です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

赤い橋があったのでここを登ろうとして入ったら

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

「ハイカーは入るな」と書いてあります。

当然チャリもダメなんでしょうね。引き返して今までの道を登ります。